「もう限界かもしれない…」

「でも本当に辞めていいのだろうか?」

精神的に限界を感じ、退職を考えているあなたへ。本記事では、精神的な限界で実際に退職という決断をした人たちのリアルな体験談を紹介しながら、後悔しないための判断軸と行動のヒントをお伝えします。

退職後に心身が回復し前向きな人生を歩めた人がいる一方で、準備不足から後悔に至ったケースもあります。この記事を読むことで、あなた自身が「辞めるべきか、続けるべきか」の迷いに整理をつけ、自分にとって最善の選択ができるようになります。

また、退職を決めた場合の法的知識や支援制度、転職や生活設計の具体的なステップも網羅しました。精神的につらい状況を少しでもラクにし、「辞めてよかった」「新しい人生が始まった」と言える未来へつなげるヒントがここにあります。

自分を守るための一歩を、ここから踏み出してみませんか。

✅ 精神的に限界で退職した人たちのリアルな体験談(成功・後悔の両方)

✅ 退職後の生活設計(貯蓄・支援制度・転職計画)の立て方

✅ 心身の不調を理由に退職する際の法的な知識と手続き

✅ 傷病手当金・失業保険などの公的支援制度の活用方法

✅ 退職理由の伝え方や退職時のマナー・準備事項

✅ 精神的限界に達する前に、回避できる方法や相談先

✅ 転職で人生が好転したケースから、前向きな未来像を描くヒント

✅ 勢いで退職して後悔した人の共通点と、失敗を防ぐポイント

✅ 「辞める=終わり」ではなく、「回復と再出発のはじまり」という視点

精神的に限界で退職した人の体験談

精神的に限界を迎えて退職した人の多くは、その後の人生で大きな変化を経験しています。

思い切って退職という行動を起こした人の中には、心の重さから解放され、新しい道を歩むきっかけになった人がいます。しかし、一方では、もう少し熟慮した方が良かったのかも…と、後悔に苦しむ人もいます。

「辞めたことが正解だった」と感じる人もいれば、「もう少し考えればよかった」と感じる人もいます。

- 心が軽くなった退職後の生活

- 転職後に前向きに変わった人

- 後悔の原因と学び

この見出しでは、退職後に好転した人、後悔した人、それぞれのリアルな声を紹介してまいります。

これから退職を考える人にとって、自分の選択を後悔しないためのヒントになるはずです。

まずは、退職して気持ちが楽になったケースから見ていきましょう。

退職後に心が楽になったケース

精神的に限界だった状態から解放されたことで、「生き返ったような気持ち」になった人の体験談です。

この方々のように、退職という選択が、心の健康を守る最後の手段になることもあるのです。

特に、責任が重い仕事や人間関係のストレスが原因だった人ほど、退職の影響は大きくなります。

- 睡眠がとれるようになった

- 体調が良くなった

- 家族との関係が改善

- 趣味を再開できた

- 自分を責めなくなった

上司からのパワハラに耐えきれず退職

上司のパワハラがエスカレートしてきて、耐えられませんでした。

総務や同僚、家族にも相談してしばらくは耐えていましたが

毎朝、吐き気に襲われ、出社が苦痛で、しかも、パワハラが私ひとりに対してだったのでもう限界でした。

退職後、3か月休養したあと、週3日で勤務できるパートに就くことができ、自分の人生を取り戻した気がしています。

思い切って退職して良かったです。

ノルマと上司からの圧迫でメンタル崩壊

毎月の営業ノルマと上司からのパワハラに耐えかねていました。最後は胃痛と吐き気でつねに薬を常用する常態でした。

退職後はしばらくボーッとして、仕事をしていないことに罪悪感も感じていましたが、転職エージェントのおかげで、社員ケアがしっかりしている会社に入社できました。

収入は減少ですが、成果次第でアップが可能だと聞いていますし、なによりも心に余裕がある生活を手にできたのは最高です。転職して良かったです。

人間関係のストレスと常に緊張する職場環境壊

職場内の人間関係で退職しました。常にピリピリしていて、嫌がらせも日常茶飯事でした。耐えかねていた頃に、廊下をまっすぐ歩けないこと気づきクリニックを受診したら、重度の精神疾患で即静養と診断され、退職しました。

今は、フリーランスでの在宅勤務の仕事に就いています。人間関係の軋轢のない仕事がこんなにも素敵だったのかと、毎日を幸せに過ごしています。

連続深夜残業による家族崩壊危機

納品する度にバグや欠陥が指摘され、トラブル対応の深夜残業が常態化していました。帰宅するにも終電を過ぎていて、女性社員でも寝袋を持ち込んでフロアで寝るといった環境です。

帰宅できるのは月に2~3日で、家族との団らんもなく、妻とは顔を合わせることもなく、家庭崩壊の危機でした。

退職後は、フルリモートのIT企業に転職できました。おかげで、毎日妻と笑顔で団らんをとり、週末は妻子と近隣にハイキングしたり、半年に1回は旅行もできるようになりました。

家族に朝夜の挨拶ができることのよろこびをかみしめています。

休日無しの勤務体系と人手不足でうつ病に

チェーン展開のケーキショップの販売でしたが、人手不足で過重勤務が続いていました。休日出勤が当たり前で、家で夫や子供たちの顔を見る時間は月に数回でした。

肉体的に限界だった上に、心労でうつ病になっていました。診断書をつけて退職できました。今は自宅療養中ですが、毎日家族と笑顔で会話できる幸せに浸っています。

退職は怖い選択に見えるかもしれませんが、心の回復のためには必要な決断になることもあります。

無理を続けて体と心を壊す前に、自分を守る行動をしてほしいと思います。

心の限界を超える前に、退職も「回復の選択肢」として考えましょう

転職して好転したケース

精神的に限界で辞めたあと、転職によって状況が大きく改善した人もいます。

環境が変わることで、自分らしく働けるようになり、自信を取り戻すことができたのです。

特に、働き方や人間関係が原因だった場合、新しい職場との相性がカギになります。

- 仕事内容が合っていた

- 人間関係が良好

- 通勤時間が短縮

- 労働時間が短くなった

- 自分のペースで働ける

新しい仕事は業務内容が私にピッタリだった

前職ではノルマの厳しい営業職で、毎月の数字に追われる日々。ストレスで体調を崩し、限界を感じて退職しました。

転職後は、もともと興味のあったWeb制作会社のディレクター職に就き、クリエイティブな仕事にやりがいを感じています。

数字よりもアイデアやチームワークが求められる環境で、自分の特性に合っていたと実感しています。仕事に対する「楽しさ」を初めて知ることができました。

人間関係の軋轢に耐えきれず退職

以前の職場はパワハラ上司の下で、常にピリピリしていました。精神的に追い詰められ、心療内科に通いながらも快癒を目指しましたが、快方に向かうどころか症状はどんどん悪化していき、耐えられずに退職しました。

転職した会社は転職エージェントの世話になって、中小企業の品質管理部門です。

少人数ながらも上司や同僚が思いやりのある人ばかりで、毎日安心して働けています。人間関係のストレスがないだけで、ここまで心が軽くなるのかと驚いています。ホント、退職を決断して良かったです。

遠隔地勤務で通勤地獄が限界だった

横須賀在住ですが、最初は横浜だった会社が高速道路の便から本厚木に移転。片道90分以上かけて満員電車で通勤し、駅から徒歩で20分以上の毎日に疲れ果てていました。

退職後、自宅から自転車で15分のITベンチャー企業に転職できました。

通勤のストレスが激減し、朝も余裕をもって支度できるように。心身ともに余裕ができ、仕事への集中力も向上しました。何より「帰宅後の時間が自由に使えること」が最高に嬉しいです。

長時間労働と不規則な残業・休日出勤が限界心療内科へ

飲食店の仕事は長時間労働と休日出勤が当たり前の職場で、慢性的な疲労と家庭とのすれ違いが限界でした。通っていた心療内科でも仕事を変わった方がいいとアドバイスされるほどでした。

退職後は、スポーツジムの受付スタッフに転職しました。残業はほぼなく、定時に退社できる生活に切り替わりました。週末も家族と過ごせるようになり、精神的にも安定しています。

クリニック通院も終了して、いまは穏やかな毎日を取り戻せました。

時間に追われるストレスは夢でうなされるほどだった

常に時間に追われ、分単位のスケジュールで動いていたITエンジニア時代は、睡眠時間もままならず、体も心も限界に達していました。

思い切ってフリーランスのAIアプリ制作に転向し、自宅で自分のペースで仕事ができる環境にかわりました。

締切はありますが、自分で調整ができるので、精神的な圧迫感がなくなりホッとしています。

今では趣味の時間も取れ、人生の満足度が格段に上がりました。

無理を我慢して続けるより、自分に合った働き方を探す方が、長い目で見て健康的です。

退職=終わりではなく、新しい働き方への始まりだと考えてもいいでしょう。

転職で人生が前向きに変わる人もたくさんいます

後悔したケースとその理由

中には、勢いで辞めてしまい「もっと考えればよかった」と後悔する人もいます。

特に退職後の準備ができていなかった場合、生活や気持ちの面で苦労することがあります。

退職は簡単な決断ではないからこそ、事前に冷静な判断が必要です。

- 収入がゼロになった

- 転職がうまくいかなかった

- 家族に反対された

- 気持ちが不安定になった

- 社会から孤立した気がした

収入がゼロになった

職場のパワハラと激務に耐えかねて、貯金も少ないまま衝動的に退職しました。

最初は「とにかく辞められてよかった」と思っていましたが、2か月後には生活費が底をつき、家賃の支払いにも困っています。

焦ってアルバイトを始めたものの、正社員時代と比べると収入は1/4以下。

もっと計画的に資金を準備してから辞めるべきだったと強く後悔しています。

転職がうまくいかなかった

人間関係に疲れ果てて退職しましたが、「次の仕事はすぐに次が見つかる」と思っていました。ところが、年齢やスキルの壁にぶつかり、面接すら通らない日々が続きました。

焦りと不安でどんどん自信を失い、ついには「なぜあのとき感情的に動いてしまったのか」と自問自責する日々です。

今では、辞める前に一度、転職市場の現実を調べておくべきだったと痛感しています。

独断退職で家族から猛反対された

上司からの叱責やシフトの不公平さに耐えられず退職しましたが、親に相談せずに決断したため、帰省した際に「なぜ勝手なことをしたのか」と激しく叱責されました。

父からは「我慢も仕事のうちだ」と言われ、家族との関係が一時的に冷え込みました。自分の気持ちばかりを優先しすぎて、周囲への説明や配慮が足りなかったと反省しています。

気持ちが不安定になった

怒鳴られる毎日に疲れ果てて、心が壊れる前に…と退職しました。でも、退職後の「何も予定がない毎日」に耐えられず、かえって気分の浮き沈みが激しくなりました。

仕事のストレスから解放されるはずが、今度は「何もしていない自分」に対する自己否定に苦しんでいます。

こんなことならもう少し、退職後の生活設計をしてから動くべきだったと後悔しています。

社会から孤立した気がした

深夜残業・休日出勤続きで心身ともに限界に達し、退職しました。

自由な時間を手に入れたものの、平日昼間に連絡が取れる友人もおらず、SNSを見るたびに「自分だけ取り残されている」と感じています。

人と会う機会も減り、徐々に孤独感が増していきました。「仕事が大変でも、社会とのつながりだった」と実感。

退職をもっと冷静に、段階的に考えればよかったと感じています。

後悔しない退職のためには、冷静な判断と事前準備が欠かせません。

いったん踏みとどまり、誰かに話すだけでも視点が変わることがあります。

勢いだけで辞めると、あとで悔やむことになるかもしれません

精神的に限界で退職の事前知識は?

精神的に限界を感じての退職は、自分を守ることを最優先に行動することです。引き止めや慰留されても、まずは自分の心身の状態を大事にすることです。

とはいえ、いきなり行動に移して後から取り返しの付かないことになる前に、まずは、知っておくべき法律や制度のポイントを押さえておきましょう。それらを事前に把握しておかないととんでもないことになりかねません。

「辞めたい」気持ちがあるなら、法律や支援制度についても一度確認しておくと安心です。

- 精神的な退職理由の扱い

- 会社の対応と法的ルール

- 傷病手当金の対象か確認

この見出しでは、精神的な退職理由が正当かどうか、そして、会社の対応、使える制度について解説します。

これらを知っておくことで、安心して手続きを進めることができます。

まずは「精神的理由で退職できるのか?」という疑問から見ていきましょう。

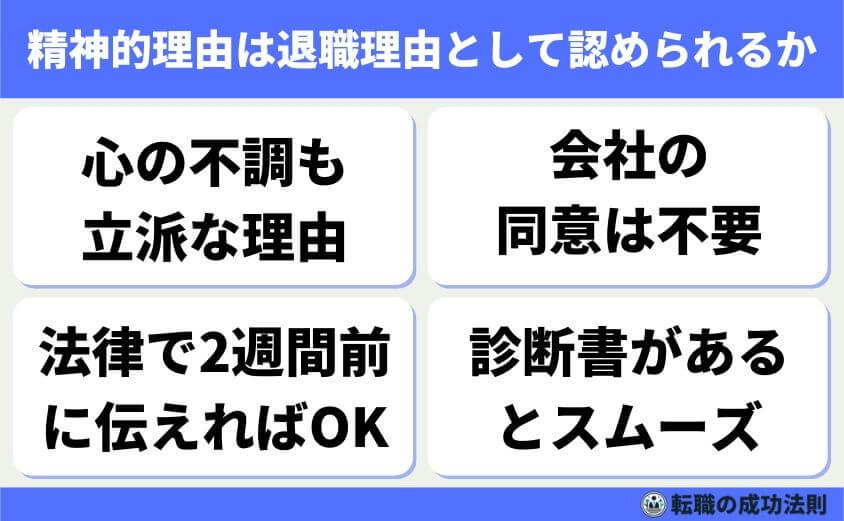

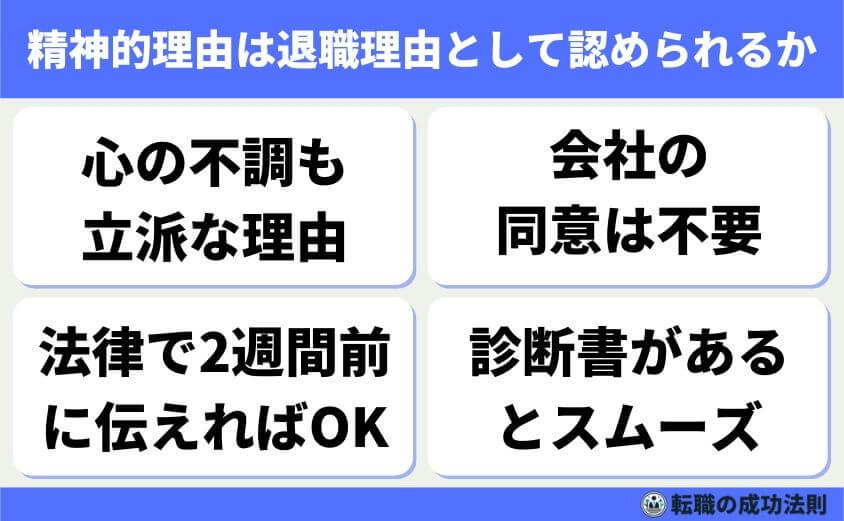

精神的理由は退職理由として認められる?

精神的なつらさは、退職の正当な理由として認められます。

上司や人事に「それは理由にならない」と言われても、法律的には問題ありません。クリニックや医師の診断書があれば大丈夫です。

そもそも、本人の意志があれば、いつでも退職できる権利です。

- 退職理由に制限はない

- 心の不調も立派な理由

- 会社の同意は不要

- 法律で2週間前に伝えればOK

- 診断書があるとスムーズ

たとえば、「もう無理」と感じた段階で、自分で辞める意思を固めましょう。

「理由を聞かれてうまく答えられないかも」「反対されたらどうしよう」と不安な人は、医師の診断書を準備すると安心です。

うつや不安障害などの診断がある場合、「業務に支障がある」として正当な退職理由になります。

会社側に反対されたとしても、退職は本人の自由です。

精神的な問題での退職は、けっして特別なことではありません。

無理せず、自分を守る行動として退職を考えても良いのです。

精神的な理由でも、立派な退職の正当理由になります

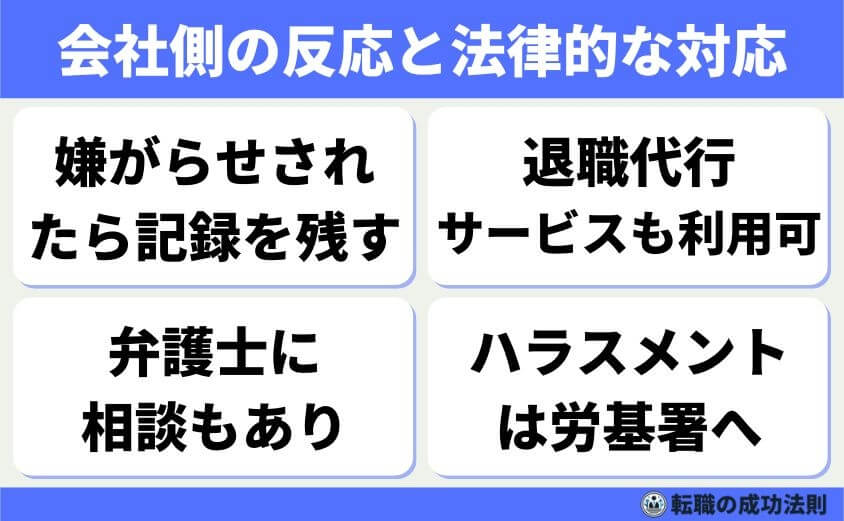

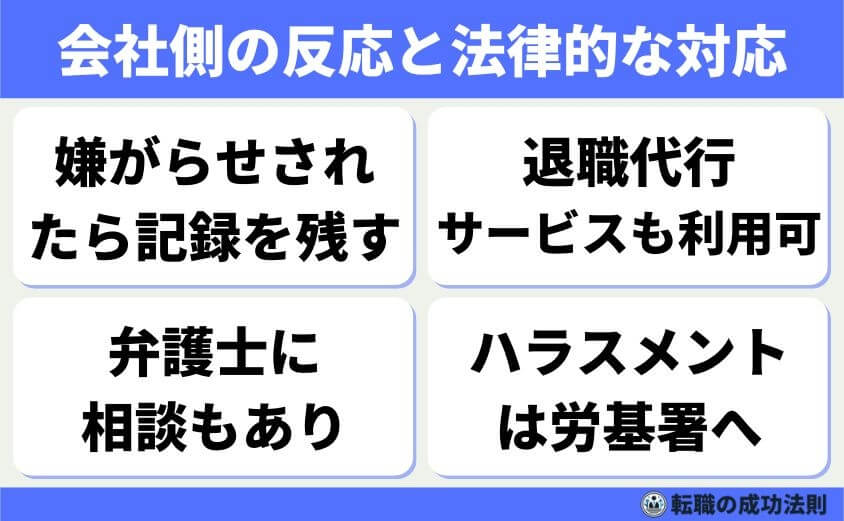

会社側の反応と法律的な対応

会社によっては、精神的理由での退職に対して冷たい対応をされることもあります。

しかし、法律はあなたの味方です。退職の自由はしっかり守られています。

パワハラまがいの引き留めや、無視、嫌がらせなどがあった場合は記録を残しましょう。

- 退職の自由は法律で保障

- 嫌がらせされたら記録を残す

- 退職代行サービスも利用可

- 弁護士に相談もあり

- ハラスメントは労基署へ

たとえば、辞めたいと伝えると、ごくまれに、会社や上司から「無責任」とか「同僚が迷惑する」などと言われるケースがあります。

これは立派なパワハラになります。録音アプリなどで証拠を残しておきましょう。

もし怖くて自分で言いづらい場合は、退職代行サービスを使うというのも一つの選択肢です。

退職代行なら、会社とのやりとりはすべて代行してもらえます。

特に精神的に限界なときは、自分を追い込まず、使える手段は使いましょう。まずは、自分の心身をはやく安らげる時間を得ることを考えましょう。

会社に言いづらいときは、退職代行も利用できます

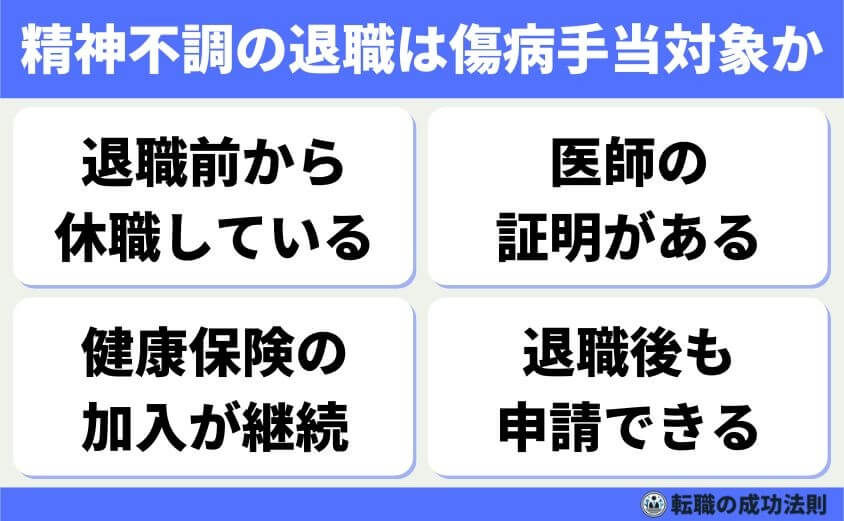

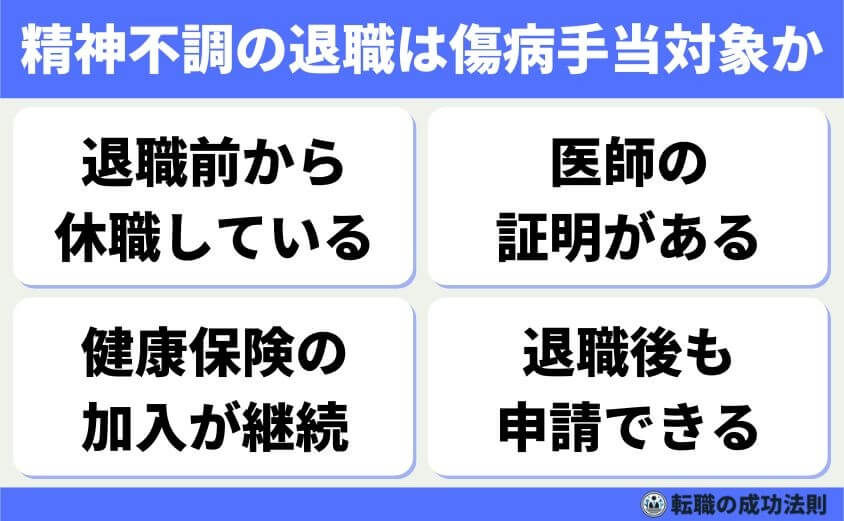

精神的な不調原因の退職は傷病手当対象か?

精神的な理由で休職し、そのまま退職した場合でも、条件を満たせば傷病手当金を受け取ることができます。

これは健康保険から出るお金で、働けない間の生活を支える制度です。

会社を辞めた後も一定期間は受給可能なので、ぜひ活用を検討しましょう。

私も、最後の会社を辞めたときはこの制度で、退職後の生活費が助かりました。

- 退職前から休職している

- 医師の証明がある

- 勤務できない状態

- 健康保険の加入が継続

- 退職後も申請できる

たとえば、うつ病と診断され休職していたDさんは、退職後も傷病手当金をもらいながら療養しました。

この制度のおかげで、安心して通院と休養に専念できたと言います。

退職後すぐに働ける状態でない場合、この制度は非常に心強い支えになります。

ただし、申請には医師の意見書や申請書が必要なので、退職前に確認しておくことが大切です。

何も知らずに退職してしまうと、受け取れないこともあるので注意しましょう。

傷病手当金で退職後の生活に安心を

退職が頭によぎったら考えるべきこと

「もう辞めたい」と思ったとき、すぐに退職する前に一度立ち止まって考えてほしいことがあります。

心と体が限界のときこそ、冷静な判断が難しくなりがちです。

「今すぐ辞めたい」と思ったときこそ、選択肢を広く持つことが大切です。

- 退職以外の選択肢を考える

- 退職後の生活設計を立てる

- 心と体の状態を最優先する

この見出しでは、辞める前に考えておくべき3つの視点についてわかりやすく解説します。

まずは「本当に退職が最善かどうか」を見極めるために、他の方法も考えてみましょう。

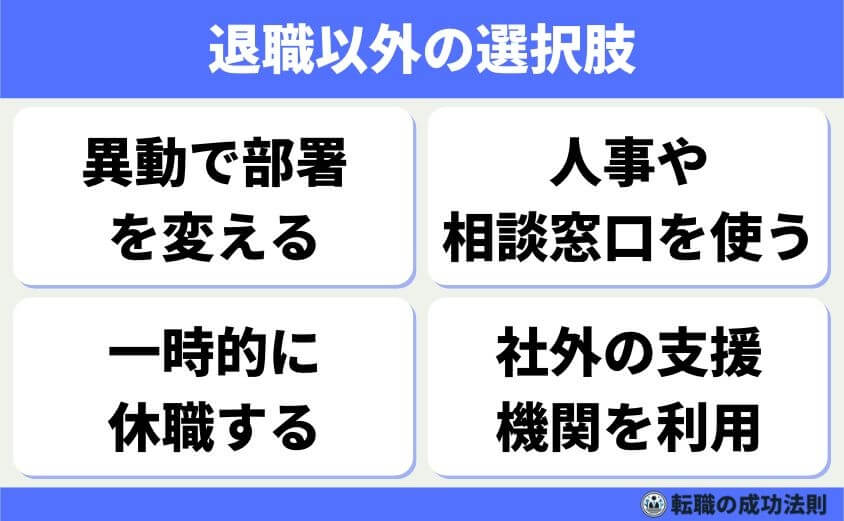

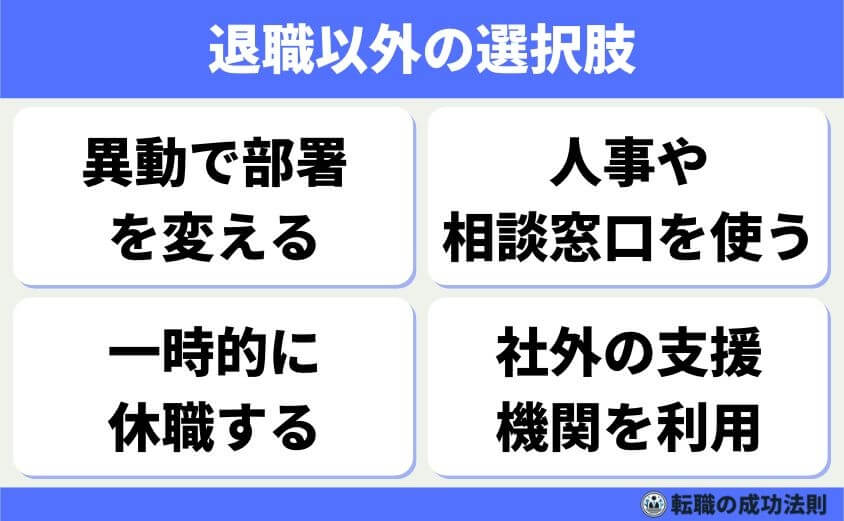

退職以外の選択肢(異動・休職・相談)

精神的につらいときは、退職だけが正解ではないこともあります。

異動や休職、社内相談など、状況を改善する方法がほかにもあります。

退職する前に、使える制度や手段がないか一度確認してみましょう。

- 異動で部署を変える

- 一時的に休職する

- 人事や相談窓口を使う

- 産業医に相談する

- 社外の支援機関を利用

たとえば、40代女性Eさんは、上司との相性が原因で心が限界に達していました。ややもすれば絶叫しそうなくらいでした。

このとき、人事に打ち明けて思い切って異動を願い出たところ、別の部署に変わることができました。

新しい環境ではストレスが激減し、仕事も続けられたそうです。

このほかにも、産業医に相談して数か月の休職を取り、心の回復に専念した人もいます。

「辞める前にできること」を探してみると、思わぬ選択肢が見つかるかもしれません。

少しでも「続けられる道」が見えるなら、それもひとつの前向きな判断です。

退職の前に、異動や休職も検討してみましょう

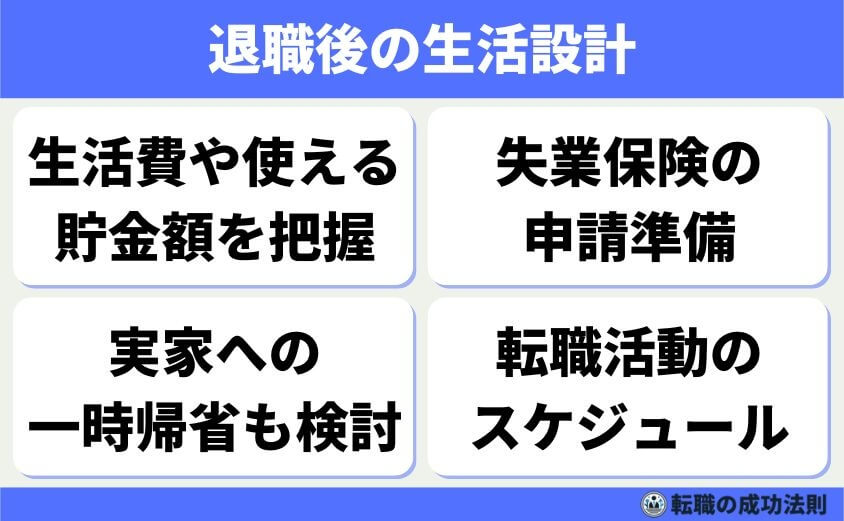

退職後の生活設計(転職・貯蓄・実家に戻るなど)

退職を決めたら、まず考えるべきは「その後の生活」です。

貯金や実家の支援、次の仕事の目処があるかどうかで安心感が変わります。

預金残高などを確認して、無収入の期間をどう乗り切るか、現実的なプランを立てておきましょう。

- 転職活動のスケジュール

- 毎月の生活費を確認

- 使える貯金額を把握

- 実家への一時帰省も検討

- 失業保険の申請予定

たとえば、30代男性Fさんは、退職前に3か月分の生活費を用意してから辞めました。

実家に戻ることで家賃や水道高熱などの固定費を減らし、経済的な不安が軽減して、心と体の回復に集中できたと言います。

また、Fさんは、失業保険や傷病手当金の申請を事前に調べていて、スムーズに支給を受けられました。

生活の見通しが立っているかどうか、制度の活用法を知っているかどうかで、退職後の不安は大きく変わります。

計画的に準備しておけば、「辞めてよかった」と思える可能性も高くなります。

退職後の生活は、計画次第で不安が減ります

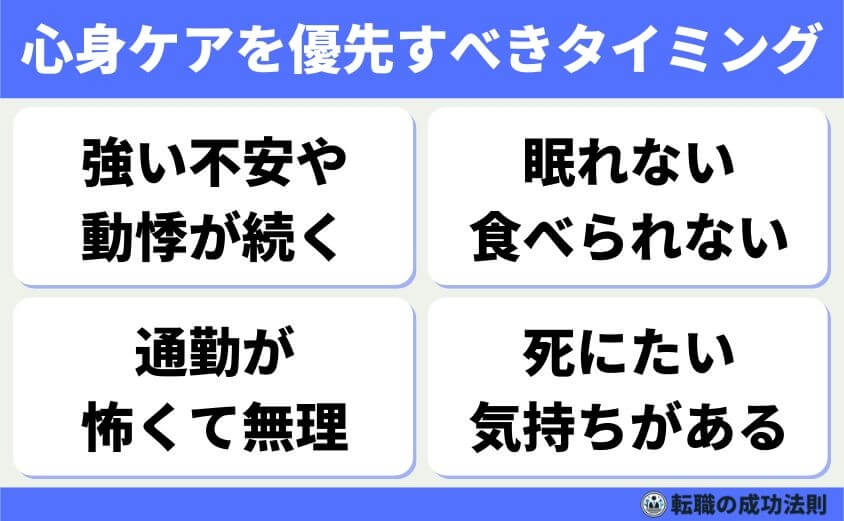

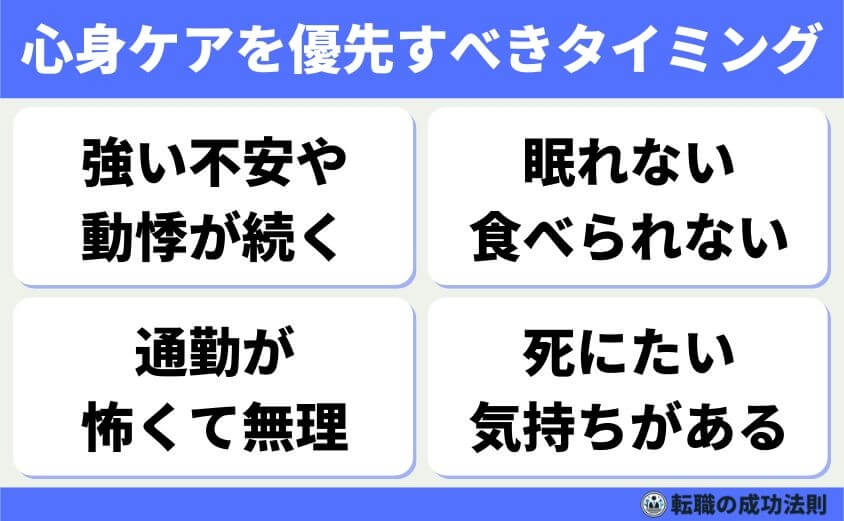

心身のケアを優先すべきタイミング

どんな選択よりも最優先したいのは、自分の心と体のケアです。

体調を崩してからでは遅いので、つらさが増してきたときはまず回復を最優先にしましょう。「辛い、しんどい」というのは心身の拒否反応、助けてほしい!との悲鳴です。

「がんばらなければ」と思い込まず、専門家に頼ることも大事です。

- 強い不安や動悸が続く

- 眠れない・食べられない

- 毎日涙が出る

- 通勤が怖くて無理

- 死にたい気持ちがある

たとえば、20代女性Gさんは、電車に乗るだけで涙が出てしまうほど、心身が追い込まれた状態でした。

我慢して出勤していましたが、ある日駅のホームで立ち尽くして動けなくなったそうです。

その後、心療内科を受診し「適応障害」と診断され、すぐに休職を選びました。

今ではカウンセリングと投薬治療で回復し、少しずつ働けるようになっています。

限界を超えてしまう前に、体と心は「今の自分が一番大事」と気づいてほしいのです。

勇気を出して一歩下がることは、決して逃げではありません。

体調が崩れたら、まずは回復に全力を

円満退職のための準備と手続き

精神的な限界で退職を選ぶとしても、できるだけ穏やかに辞められる準備が必要です。

トラブルを避け、退職後に引きずらないためにも、最低限のマナーと手続きを知っておきましょう。

「辞める=関係を切る」ではありません。スムーズな退職が後を楽にします。

- 退職の意思表示と時期

- 退職理由の伝え方

- 引き継ぎで迷惑をかけない

- 必要書類の手続き

この見出しでは、実際に退職を決めた後に必要な準備や流れをステップごとに説明します。

精神的にしんどくても、可能な範囲で「立つ鳥跡を濁さず」な円満退職を目指しましょう。

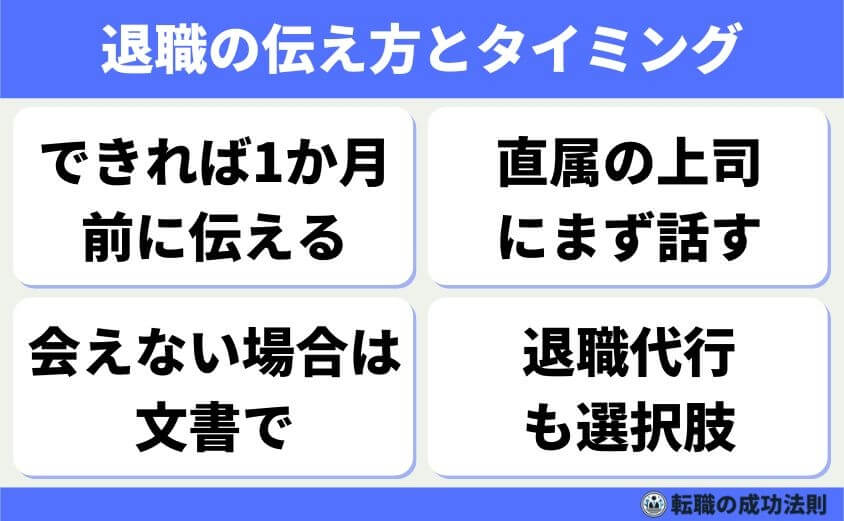

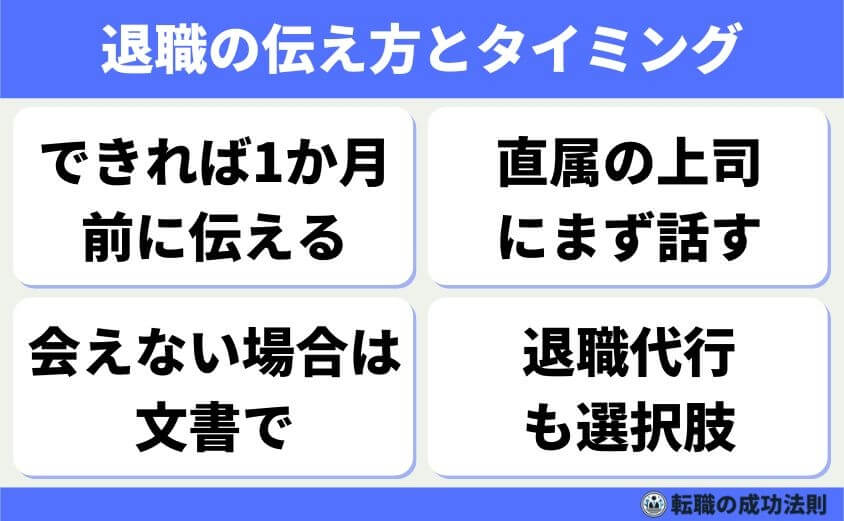

退職の伝え方とタイミング

退職の意思は、できれば1か月前を目安に伝えるのが理想です。

ただし、精神的に限界なら法律的には「2週間前」でも問題ありません。

(補 「雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」(民法627条1項))

言いづらい場合は、メールや手紙で伝える方法もあります。

- できれば1か月前に伝える

- 法律では2週間前でOK

- 直属の上司にまず話す

- 会えない場合は文書で

- 退職代行も選択肢

たとえば、職場に行けないほど追い詰められている人は、無理に出社する必要はありません。

退職届を郵送したり、退職代行に依頼することで安全に退職できます。

また、心療内科の診断書を一緒に提出することで、引き留めを避けやすくなります。

伝えるタイミングは、朝一や静かな時間帯を選ぶと話しやすくなります。

無理せず、自分が少しでも落ち着いて話せる状況を選びましょう。

退職を伝えるのは勇気がいる。でも自分を守る第一歩ですが、体調的にしんどいときは退職代行を利用するのもアリです。

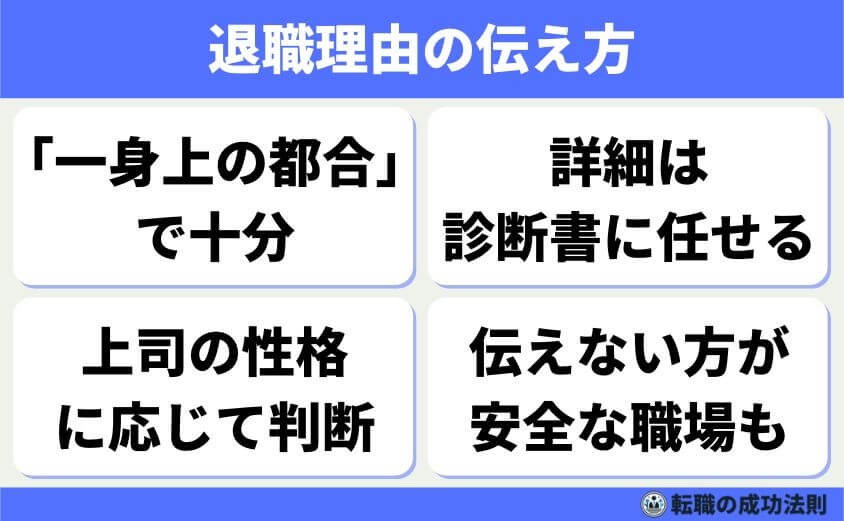

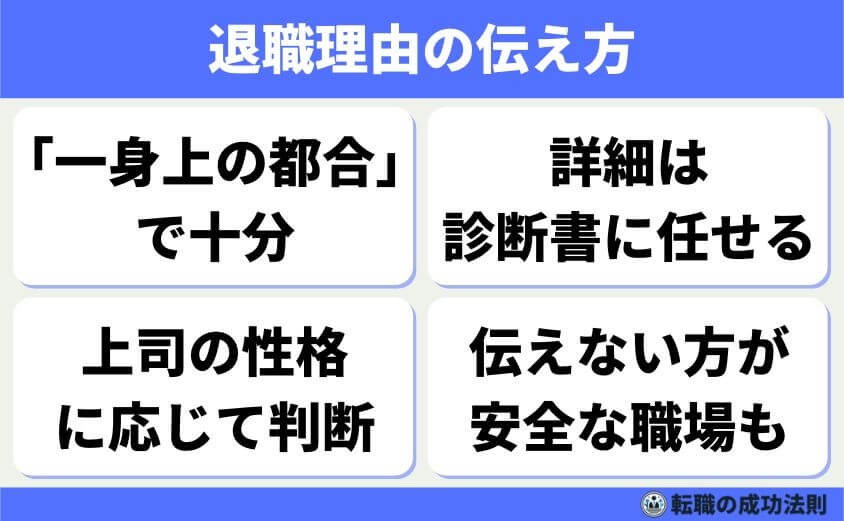

退職理由の伝え方:精神的な不調を正直に伝えるべきか?

精神的な不調が理由で辞めるとき、どこまで正直に話すかは悩みどころです。

本音を言ってもよいですが、伝える相手や会社の雰囲気によっては表現を調整しても構いません。

「一身上の都合」として濁すのも、まったく問題ありません。

- 正直に伝える必要はない

- 「一身上の都合」で十分

- 詳細は診断書に任せる

- 上司の性格に応じて判断

- 伝えない方が安全な職場も

たとえば、職場の人間関係が原因でうつ状態になったとしても、それをすべて話す必要はありません。

「体調不良のため」「家庭の事情」など、やわらかく伝えても十分です。

ただし、信頼できる上司なら、少しだけ本音を伝えることで理解を得られる場合もあります。

退職後に会社と連絡を取る必要がないなら、濁して終わらせても問題はありません。もし、根掘り葉掘りとプライバシーな部分に介入してくるようなら、「これ以上お伝えすることはありません」ときっぱり主張しましょう。

大事なのは、余計なストレスを抱えずに終えられる方法を選ぶことです。

本音を伝えすぎなくても大丈夫。自分の心を守って

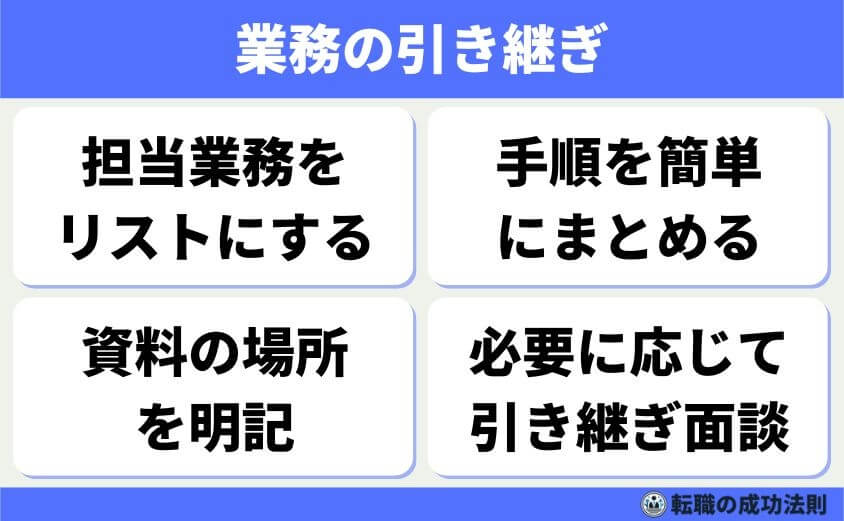

業務の引き継ぎ:立つ鳥跡を濁さず

退職する際、できる範囲で業務の引き継ぎをしておくと、職場との関係も円滑に終えられます。

ただし、体調が悪くて難しい場合は無理しないことも大切です。

簡単なメモやメールでの引き継ぎでも、感謝されるケースは多いです。

- 担当業務をリストにする

- 手順を簡単にまとめる

- 資料の場所を明記

- ログイン情報の整理

- 必要に応じて引き継ぎ面談

たとえば、退職前に「引き継ぎ用ノート」を作成する人もいます。

メールのテンプレートや過去のやり取りを残しておくだけでも、助かる人は多いものです。

体調に余裕があるなら、後任者と1回だけ面談をしておくのも良いでしょう。

「きちんと終えられた」という実感が、あなたの気持ちの整理にもつながります。

とはいえ、無理は禁物です。最低限の情報だけ残す形でも構いません。

無理のない範囲で、感謝される引き継ぎを

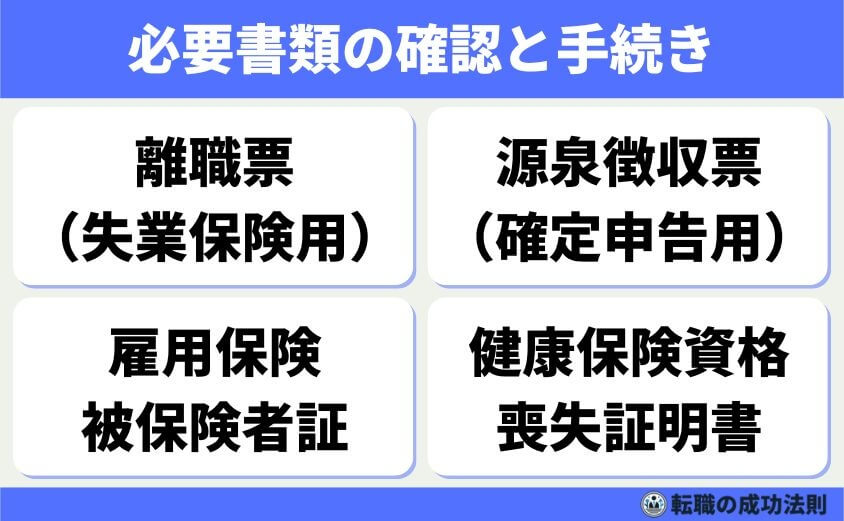

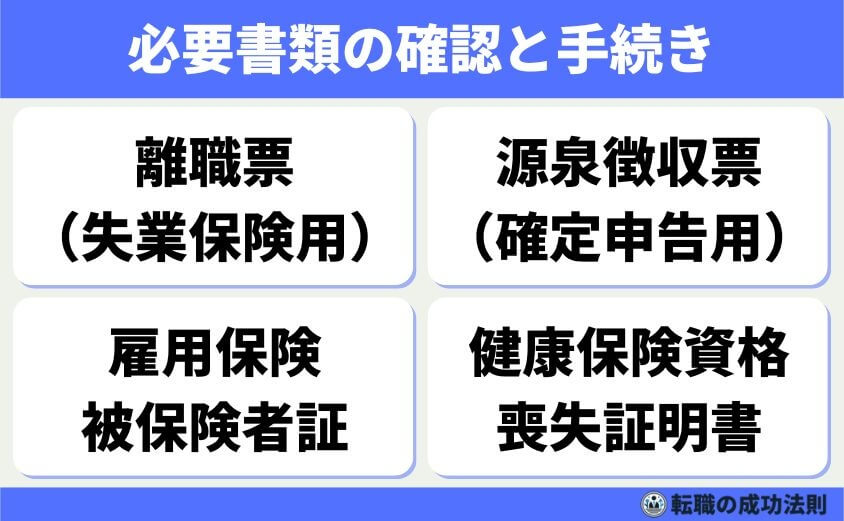

必要書類の確認と手続き(離職票、源泉徴収票など)

退職後に必要な手続きをスムーズに進めるため、書類の確認も忘れずに行いましょう。

離職票や源泉徴収票は、失業保険や確定申告に使う重要な書類です。

会社から自動的に届くものもありますが、念のため確認をしておくと安心です。

- 離職票(失業保険用)

- 源泉徴収票(確定申告用)

- 雇用保険被保険者証

- 健康保険資格喪失証明書

- 年金手帳または基礎番号

たとえば、離職票が届かずハローワークで手続きができなかったという人もいます。

退職後2週間を過ぎても書類が届かない場合は、会社に連絡をしましょう。

源泉徴収票は、転職先に提出したり、年末調整・確定申告で使います。

健康保険の切り替えや年金の手続きにも、会社からの書類が必要になります。

すべてを一度に覚える必要はありませんが、リストを手元に置いておくと安心です。

書類はあなたの生活を守る大切な準備です

退職後の新たなスタートに向けて

退職は終わりではなく、新しい自分をつくるための大切なスタートでもあります。

しっかりと休養を取り、必要な支援を受けながら、自分のペースで次の一歩を踏み出しましょう。

「辞めてよかった」と思えるような、やさしい再スタートの準備をしていきましょう。

- 心と体の回復を最優先

- 公的支援制度を確認

- 転職は焦らずゆっくり

- 経験を活かし再発防止へ

この見出しでは、退職後の生活とキャリアを安心して再構築するための大切なポイントを解説します。

まずは、心身の回復期間をしっかり確保しましょう。

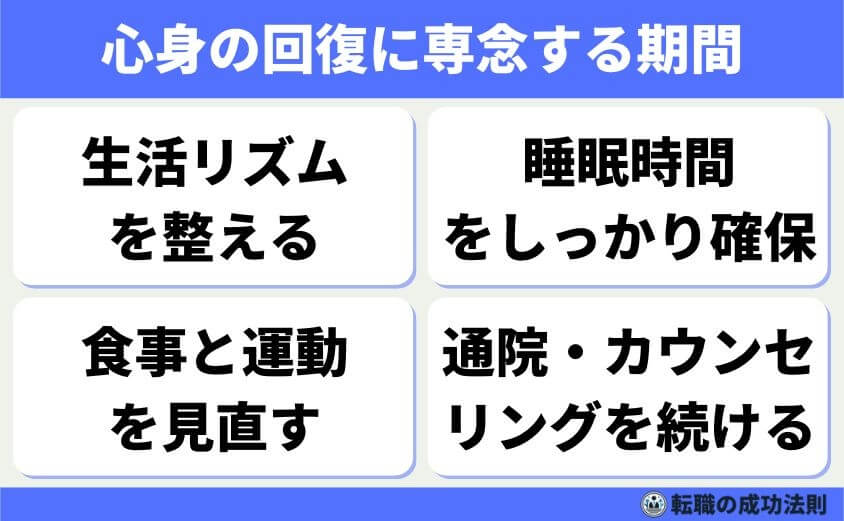

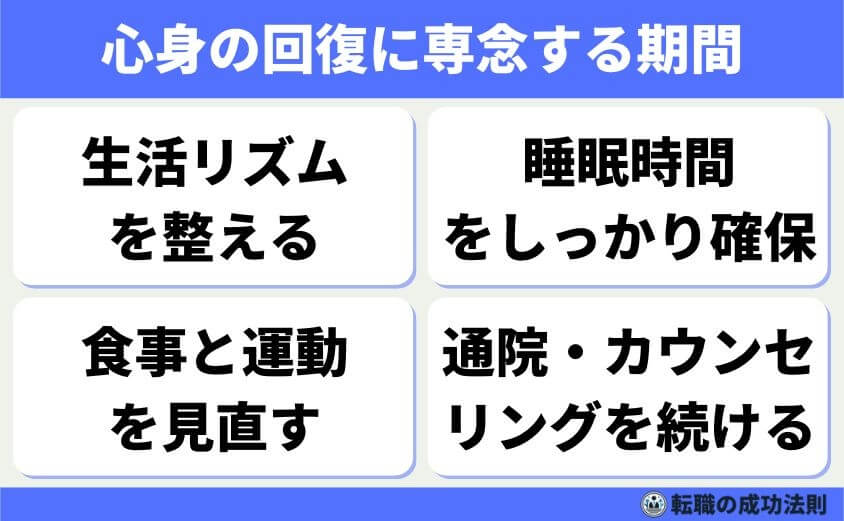

心身の回復に専念する期間の重要性

退職直後は心も体も疲れ切っている状態です。

「すぐに働かないと」と焦らず、まずはしっかりと休むことが何より大切です。

この時間が、のちの再スタートを安定させてくれます。

- 生活リズムを整える

- 睡眠時間をしっかり確保

- 食事と運動を見直す

- 趣味や好きなことを楽しむ

- 通院・カウンセリングを続ける

たとえば、退職後に毎日昼夜逆転の生活になった人が、少しずつ朝型に戻すことで心が落ち着いてきた例もあります。

また、1日15分の散歩や読書など、自分だけの時間を大切にすることでリフレッシュ効果が得られます。

不安が強いときは、医師やカウンセラーと定期的につながることが安心感になります。

「休むことは甘え」ではありません。むしろ、回復のために必要なステップです。

元気を取り戻す時間を確保することが、次の人生をより良くするための基盤になります。

まずは回復。次のことは元気になってからでOK

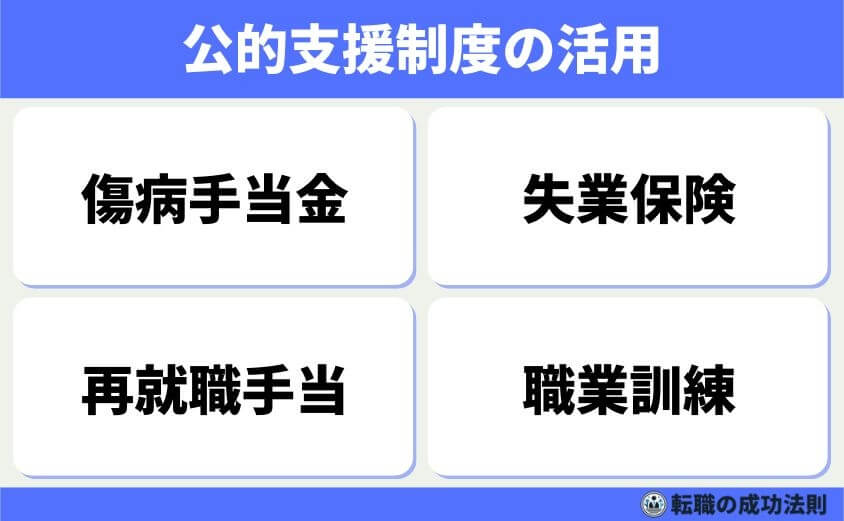

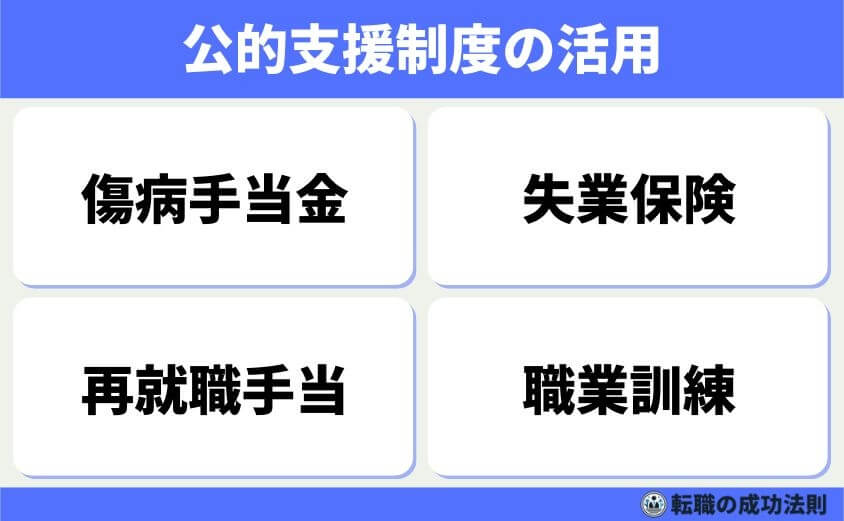

公的支援制度の活用(傷病手当金、失業保険など)

退職後の生活を安定させるには、公的支援制度をしっかり活用することが大切です。

状況に応じて「傷病手当金」や「失業保険」を申請できるので、忘れず手続きを進めましょう。

制度の申請タイミングや条件を把握しておくことで、安心して休養できます。

- 傷病手当金:休職中・退職後の生活費補助

- 失業保険:再就職までの支援金

- 再就職手当:早期転職で加算金

- 職業訓練:給付付きの無料講座

- 自治体の生活支援制度

たとえば、うつ状態で退職した人が傷病手当金を6か月間受給し、その間に通院と療養に専念できた例があります。

失業保険は、就労可能と判断されてから申請する制度なので、回復後にハローワークで手続きを進めましょう。

「職業訓練」は、給付金をもらいながらスキルアップができる制度として人気があります。

手続きがわからないときは、ハローワークや市区町村の窓口で相談すれば丁寧に教えてくれます。

「知らなかった」で損しないためにも、早めに情報を集めておきましょう。

制度を使えば、安心して心の回復に集中できます

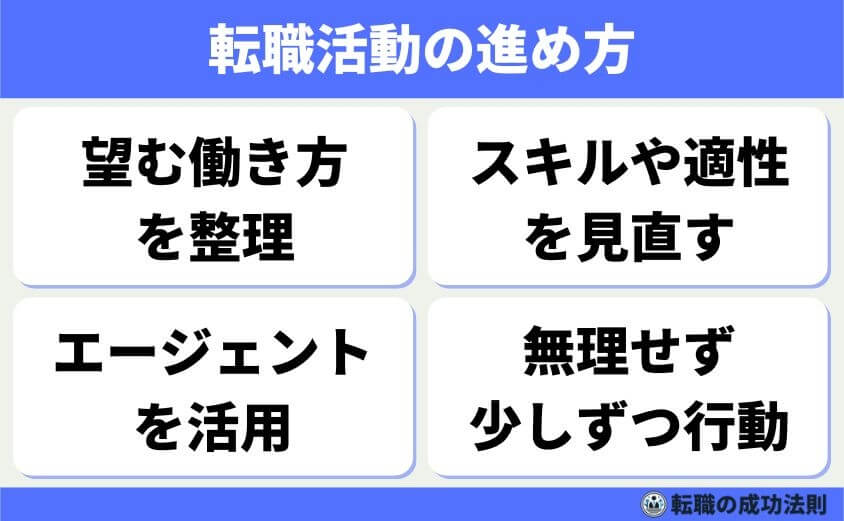

転職活動の進め方:焦らず、自分に合ったペースで

転職は「急がなければ」と思いがちですが、焦らないことが一番大切です。

まずは自分の適性や希望条件を整理してから、少しずつ動き始めるのが成功の近道です。

自分を見つめ直す時間をしっかり取ることで、ミスマッチを避けられます。

- 働き方の希望を整理

- スキルや適性を見直す

- 職務経歴書をゆっくり準備

- エージェントを活用

- 無理せず少しずつ行動

たとえば、ある方は退職後すぐに転職活動をせず、1か月はじっくり自己分析に時間を使いました。

その後、希望の業界に向けて職務経歴書を丁寧に作成し、エージェントのサポートも受けながら内定を得ました。

「急いで面接に行っていたら、たぶんうまくいかなかった」と本人も振り返っています。

転職は、準備とタイミングがとても重要です。

無理せず、自分の心と相談しながら進めていきましょう。

転職は焦らず、今の自分を大切にしながら

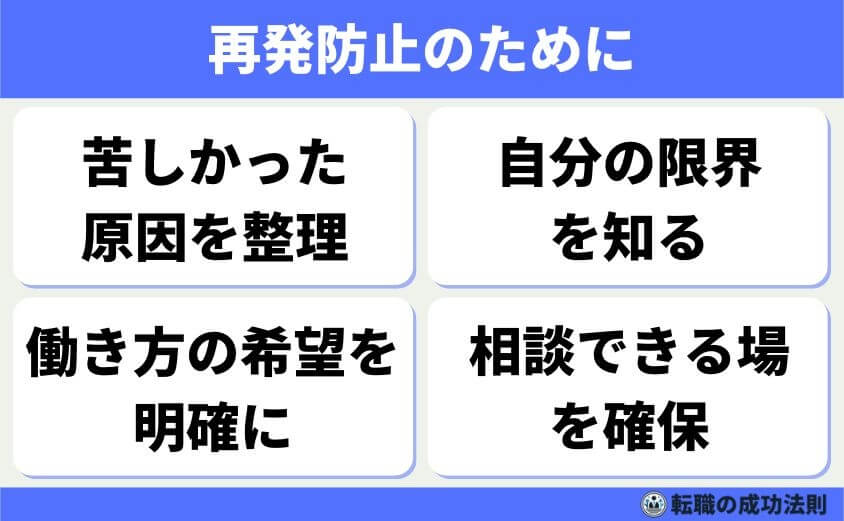

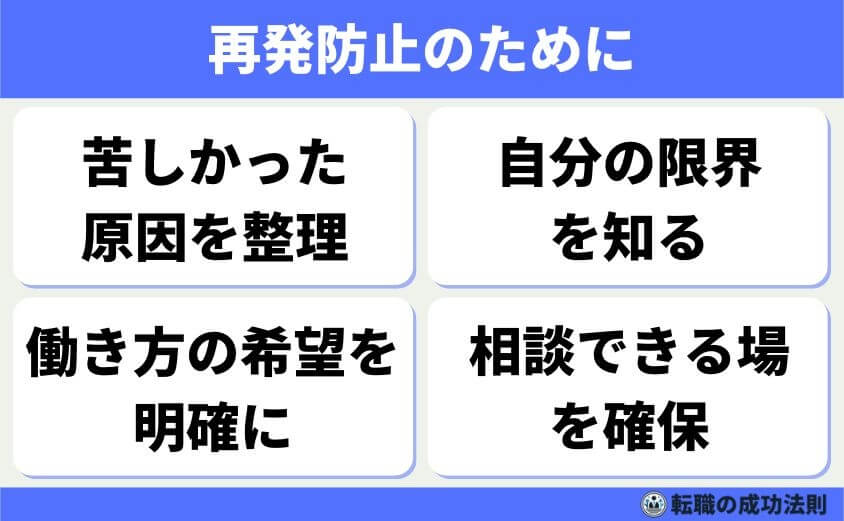

再発防止のために:新しい職場で活かせる経験と学び

つらい経験をしたからこそ、次の職場では同じことを繰り返さない工夫が大切です。

過去の経験をふり返って、自分に合う働き方や人間関係の条件を明確にしましょう。

それが自分を守る「新しい基準」になります。

- 苦しかった原因を整理

- 自分の限界を知る

- 働き方の希望を明確に

- 相性の良い職場を探す

- 相談できる場を確保

たとえば、以前は無理に残業を続けていた人が、次の職場では定時退社が徹底された環境を選びました。

また、社員同士の距離感が近すぎない職場を選ぶことで、人間関係のストレスも大きく減ったそうです。

このように、自分にとって「働きやすい条件」を最初に決めておくことが再発防止につながります。

転職後も、疲れたら早めに相談できる体制を整えておくと安心です。

過去のつらい経験も、きっと未来に活かせます。

経験は必ず力になります。次はもっと自分らしく働けます

困った時に頼れる相談先

精神的につらくなったとき、ひとりで抱えこまずに「助けて」と言える場所があることはとても大切です。

早めに相談すれば、状況が悪化する前に支援を受けられることもあります。

「どうしたらいいか分からない」そんなときは、誰かに相談することから始めましょう。

- 社内の産業医や相談窓口

- 心療内科やカウンセリング

- 労働基準監督署

- 弁護士への無料相談

この見出しでは、精神的に限界を感じたときに頼れる代表的な相談先をご紹介します。

自分に合った支援を見つけ、安心できる場所を確保しましょう。

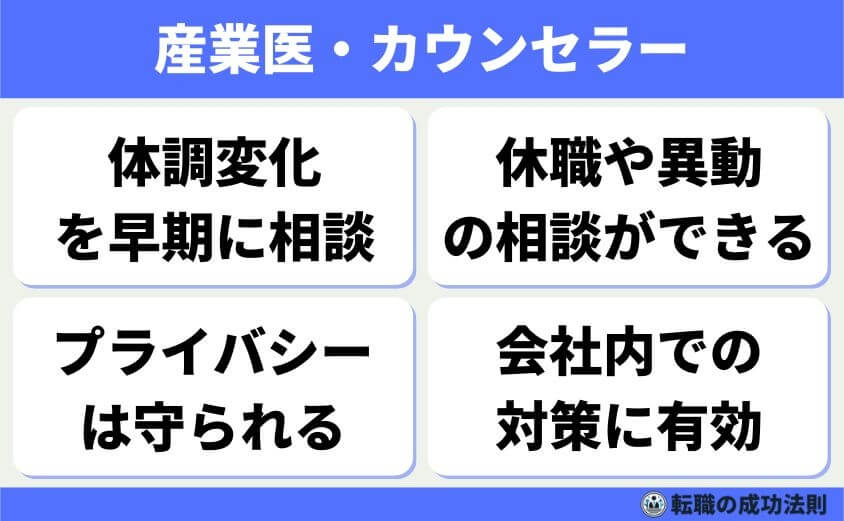

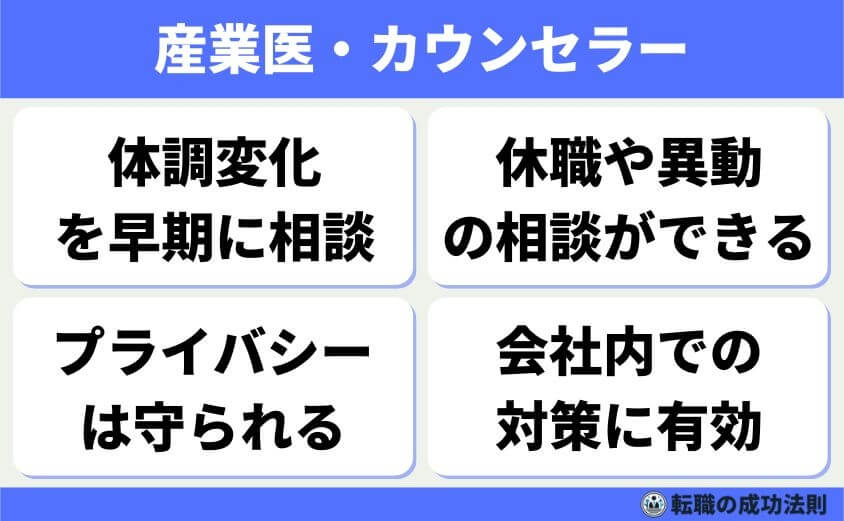

産業医・カウンセラー

会社に産業医や社内カウンセラーがいる場合、まずはそこで相談するのが効果的です。

健康やメンタル不調に対して、医学的な視点で助言を受けることができます。

診断や意見書があれば、休職や異動の手続きもスムーズになります。

- 体調変化を早期に相談

- 休職や異動の相談ができる

- 診断書の発行も可能

- プライバシーは守られる

- 会社内での対策に有効

たとえば、ある人は頭痛や不眠が続き産業医に相談したところ、「適応障害の疑い」と指摘されました。

その後、正式に心療内科を受診して診断書をもらい、3か月の休職に入りました。

結果的に悪化を防ぎ、復帰後は別部署で無理なく働けているそうです。

「こんなことで相談していいのかな」と思っても、早めに話すことで予防にもなります。

体の不調だけでなく、心のサインにも気づいてくれるのが産業医やカウンセラーの役目です。

社内にいるなら、まず産業医へ相談してみよう

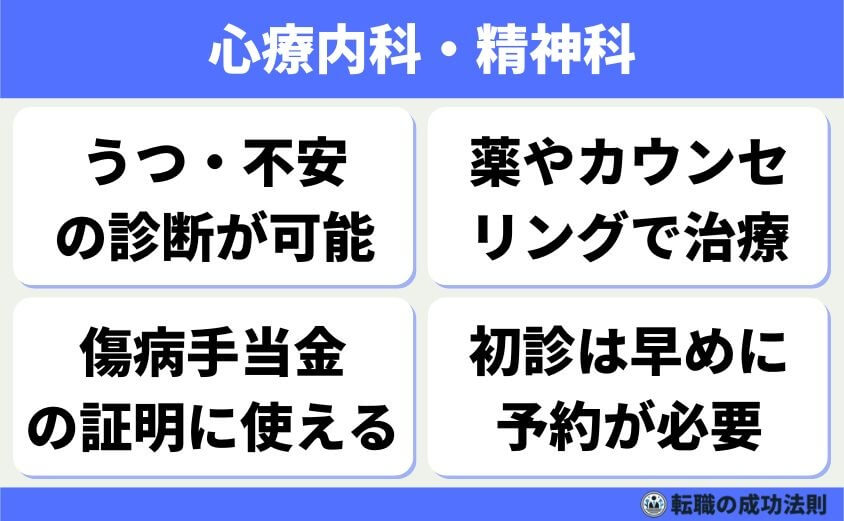

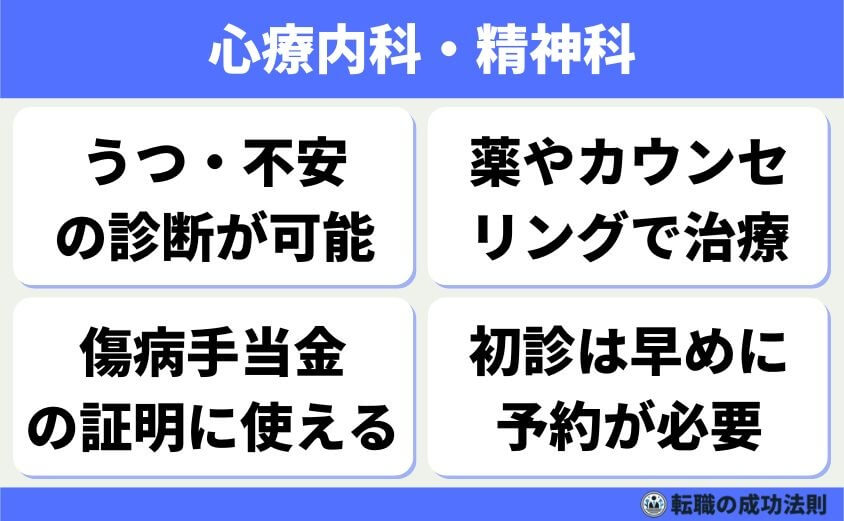

心療内科・精神科

心身の不調が続くときは、迷わず心療内科や精神科を受診しましょう。

精神的な問題は目に見えない分、専門家の診断と治療が回復への近道になります。

診断がつけば、傷病手当金や休職制度の利用もしやすくなります。

- うつ・不安の診断が可能

- 薬やカウンセリングで治療

- 傷病手当金の証明に使える

- 初診は早めに予約が必要

- プライバシーも守られる

たとえば、不眠と食欲不振が続いた方が心療内科を受診し、「うつ病」と診断されたことで治療を始められました。

その後、薬の処方と定期的な面談を重ね、徐々に日常生活を取り戻すことができました。

「受診してよかった」と感じたのは、自分の不調を「病気」と認められた瞬間だったそうです。

ひとりで抱えるよりも、専門家に助けを求めることが回復の第一歩になります。

「まだ大丈夫」は、限界のサインかもしれません。

つらいと感じたら、迷わず病院へ行ってください

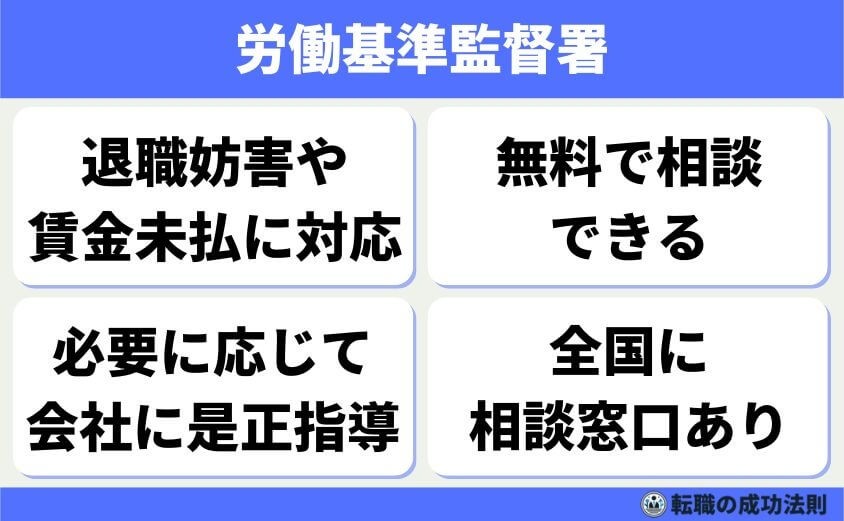

労働基準監督署

会社からのハラスメントや退職妨害があるときは、労働基準監督署に相談できます。

法律に基づいた対応やアドバイスを無料で受けられる場所です。

相談内容は秘密にされ、会社へ連絡されることもありません。

- 退職妨害・賃金未払いに対応

- 無料で相談できる

- 労働法の専門知識がある

- 必要に応じて会社に是正指導

- 全国に相談窓口あり

たとえば、退職届を出しても無視されたという人が労基署に相談したところ、即日で会社に是正勧告が入りました。

その結果、会社側が対応を改め、円満に退職できたというケースもあります。

「こんなことで相談していいの?」と思わず、少しでも不安があれば相談する価値があります。

労働法は、働く人を守るためのものです。

遠慮せず、公的機関を活用してください。

会社の対応に不安があるときは、労基署へ相談を

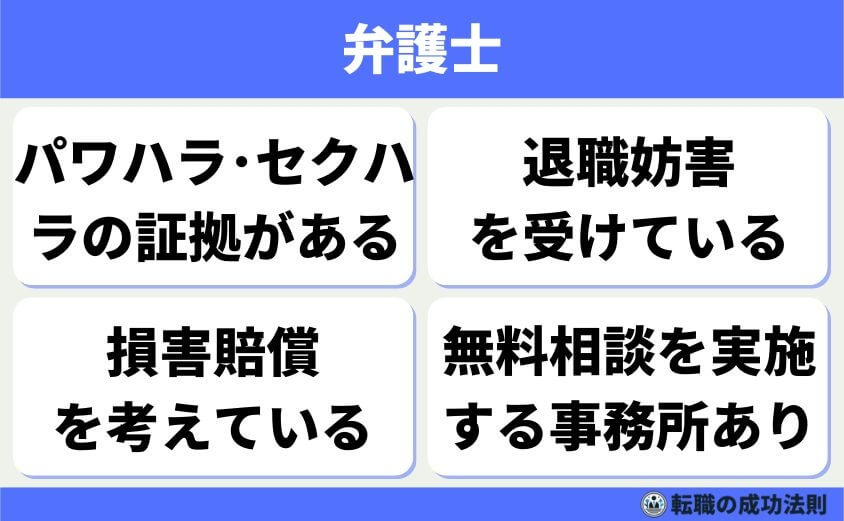

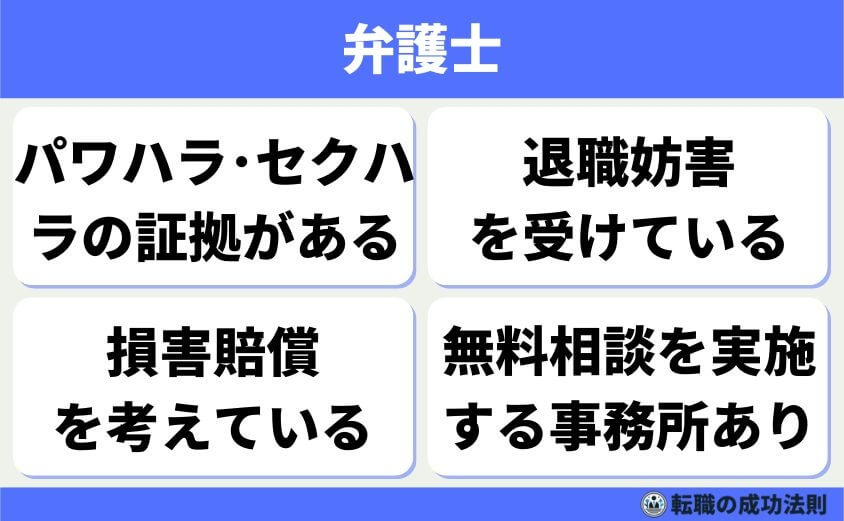

弁護士(ハラスメントなどが原因の場合)

パワハラやいじめ、退職を妨害されたときは、弁護士への相談も検討しましょう。

特に証拠がある場合、慰謝料や損害賠償を求めることができるケースもあります。

法律の専門家に相談することで、心の負担が軽くなる人も多いです。

- パワハラ・セクハラの証拠がある

- 退職妨害を受けている

- 損害賠償を考えている

- 無料相談を実施する事務所もあり

- 相談内容は秘密厳守

たとえば、上司からの暴言をボイスレコーダーで記録していた方が、それを元に弁護士と交渉し慰謝料を得たケースもあります。

「泣き寝入りするしかない」と感じていた方も、専門家に相談することで希望を取り戻しました。

無料で相談できる窓口や、初回のみ無料の弁護士事務所も多く存在します。

今の状況が「おかしい」と感じたら、一人で悩まず法的な助けを求めてください。

あなたの心と権利を守るための、正しい行動です。

証拠があるなら、弁護士に相談するのも有効です

まとめ

- 精神的な限界で退職した人の体験談から「辞めてよかった」と思えるケース多数

- 後悔しない退職には、生活設計・支援制度・退職理由の伝え方など事前準備が必須

- 退職は終わりではなく「回復と再出発の始まり」になる

- 傷病手当金・失業保険などの公的支援で退職後も安心して療養・転職活動ができる

- 退職以外にも、異動・休職・産業医への相談などの選択肢がある

- 弁護士・労働基準監督署などの相談機関も心強い味方に

- 再発防止には「自分に合った働き方」の明確化がカギ

- 転職は焦らず、自分のペースで行うことでミスマッチを防げる

- 心身の限界を超える前に、助けを求めることが大切

「辞めるか続けるか」で迷っているなら、一度立ち止まり、自分自身と対話してみてください。

退職は勇気のいる選択ですが、決して逃げではなく、心と体を守る「回復の一歩」です。

適切な準備と支援を活用すれば、あなたにも「新しい人生」がきっと始まります。

まずは信頼できる相談先や制度をチェックしてみましょう。

よくあるQ&A

- 精神的に限界で退職してもいいの?

-

はい、精神的なつらさは正当な退職理由として認められています。会社の同意がなくても、本人の意思で退職することが可能です。医師の診断書があれば、よりスムーズに手続きが進みます。

- 退職したあと生活が不安だけど大丈夫?

-

退職後も、傷病手当金や失業保険などの公的支援制度を活用することで、一定期間の生活を支えることができます。制度の条件を事前に確認し、早めの手続きを心がけましょう。

- 退職後に後悔するケースはある?

-

はい、勢いで退職し、準備不足のまま辞めてしまうと、収入や再就職の面で後悔するケースがあります。辞める前には生活設計や転職の見通しを立てることが大切です。

- 退職の伝え方に決まりはある?

-

法律上は退職の2週間前に意思を伝えれば問題ありません。ただし、可能であれば1か月前を目安に上司に伝えるのが理想です。言いづらい場合はメールや退職代行を利用するのも方法です。

- 精神的な理由でも傷病手当金は受け取れる?

-

はい、うつ病や適応障害など、医師の診断で働けない状態であれば、傷病手当金の対象になります。退職後も一定期間支給されるので、事前に申請条件を確認しておきましょう。

- 退職前に他の選択肢はないの?

-

退職以外にも、異動や休職、社内外の相談窓口を利用するなどの選択肢があります。限界を感じたときは、いきなり辞めるのではなく、他に取れる手段がないかも検討してみましょう。

- 退職したらどうやって再スタートを切ればいい?

-

まずは心身の回復を最優先にしましょう。十分に休養を取り、公的制度で生活を安定させたうえで、自分の希望や適性を見つめ直しながら転職活動を進めると安心です。

- 退職後の手続きって何をすればいい?

-

離職票や源泉徴収票、健康保険の資格喪失証明書などの書類を会社から受け取る必要があります。また、失業保険の申請や健康保険・年金の切り替えも必要です。