身体の不調や心の病で長期の療養が必要なときや、それでも回復しないために退職を余儀なくされるている方、クリニックや医師から発行される診断書を会社に提出することを強くお奨めします。

私自身、診断書提出で救われたからです。

私(当サイト運営者=20年以上、中途採用の面接官)も、仕事中に何度も吐き気がする精神的な苦痛で、業務に支障がでるほどでした。

その療養のために会社から長期休暇を取得しました。それでも回復しないため退職した経験があります。

在職中の苦しかったときに大きな力になってくれたのが「診断書」です。

初めての心療クリニックで診察してもらい、心療系の病気で、即刻、長期療養が必要だと診断されました。待つほどもない時間で診断書を発行してもらい、午後一番に職場に提出したらその1時間後には長期休暇・自宅療養が認められました。

ビックリするほど「あっけなく」でした。

また退職の際にもほとんど手続きらしいことはしなくて良かったです。会社の担当者が気を遣ってくれたのだと思いますが、一度も会社に行くことなく退職できました。

これも、診断書の威力だと思っています。

そして、私が診断書で感謝した大きなメリットは、退職後も「傷病手当金」の受給に繋がることです。傷病手当金の詳細は本文で解説しますが条件を満たせば、1年6ヵ月に渡って支給される制度です。

しかし、退職後の転職までを考えると、診断書にデメリットもあります。

とはいっても、ほとんどの人は気にならない程度、だと思います。

本文で解説するようなデメリットが気になる方は、転職エージェントの力を借りることを強くお奨めします。

長期療養、退職に際して診断書を提出することに、メリットやデメリットを求めている方は、ぜひ、本文をお読みください。

診断書取得方法、上手な使い方、提出の仕方、注意点などを分かりやすく解説しました。

また、下の動画もぜひご覧下さい。当記事の概要が2分50秒で理解できます。

当サイトがあなたの療養、退職、転職の一助になれることを願っています。

退職で診断書を提出するとは

退職時に診断書を提出することは、自分の健康状態や事情を証明する大切な方法です。長期な療養が必要な病気であることが医師の名のもとに記載されているからです。

診断書を出すことで、あなたの退職理由が正当性を示せる場面もあります。

診断書を提出する意味や理由、手順を知っておきましょう。

準備不足はトラブルの原因です。

- 診断書とは何か?

- 退職時に診断書が必要となるケース

- 診断書の提出が求められる法的根拠

診断書が必要になるケースは限られていますが、法律の面でも関係してくることがあります。

まず、診断書とは何なのか?どんなことが記載されどんなときに必要なのかについて解説していきます。

診断書とは何か?

診断書とは、医師が患者の病気やケガの状態を記録する正式な書類です。証明書と考えると分かりやすいでしょう。

医療機関の医師が書くことで、身体や心の状態、必要な治療を証明しています。

- 医師のサインや印鑑が必要

- 症状や治療内容が記載される

- 提出先は会社や役所など

たとえば、体調不良で長期間働けないとき、診断書を会社に出すことで病気やケガの正当な理由を示せます。長期休暇を申請する場合でも、復帰するための病気療養であることを伝える手段でもあります。

また、退職した後でも、失業保険や給付金をもらうときにも診断書が必要になることがあります。

診断書は医療機関で発行するので、自分の病気やケガについて正しく書かれていることが重要です。

診断書を出すときは、会社や提出先の書類ルールを確認しておきましょう。

診断書の正しい使い方を理解すると、退職手続きや支援制度の利用もスムーズになります。

診断書が必要な場面や内容について、次で詳しく説明します。

診断書は病気やケガを正しく示す大切な書類です。

トラブルを防ぐために内容をしっかり確認してね。

退職時に診断書が必要となるケース

退職時に診断書が必要になるのは、体調や心の問題で仕事を続けるのが難しいときです。とくに、背心的な不調で休暇を取得する場合は、絶対に欠かせません。

心の病は、上司や同僚には簡単には納得してもらえないことが多いです。自己判断ではなく、やむを得ない事情を説明する役割を果たします。

- 長期間の療養が必要なとき

- うつ病など心の病気が原因のとき

- 病気が仕事に影響すると医師が判断したとき

たとえば、うつ病やパニック障害など、心の病気のときは診断書が必要になることが多いです。

診断書があれば、会社に自分の状態をきちんと説明できます。

会社によっては診断書がないと、休職や退職の手続きを進められないこともあります。

診断書を出すことで、退職理由が正当なものとして認められることがあります。

次に、診断書の提出に関わる法律について説明します。

診断書があれば、自分の体調をしっかり伝えられるよ。

大切な書類だから慎重に準備してね。

診断書の提出が求められる法的根拠

診断書の提出は、労働基準法や会社の就業規則に基づく場合があります。

- 労働基準法で定められた証明義務

- 就業規則の定めによる診断書の提出

- 失業保険などの支援制度で求められる場合

労働基準法では、会社が必要と判断したとき、診断書などで証明する義務が生まれます。

また、就業規則に診断書の提出が決められている会社では、従わないとトラブルになることがあるので、注意が必要です。上司に相談するか、人事総務に問い合わせておきましょう。

失業保険や傷病手当金などの申請にも、診断書が求められます。

法律や就業規則を守ることで、トラブルを防ぎ、正当な理由を示せます。

診断書の取得方法について、次に説明します。

法律や会社の決まりを守るために、診断書の必要性を理解しよう。

準備が大事だよ。

診断書を取得する際の手順

診断書を取得するには、病院での診察と書類発行が必要です。

どの病院を選ぶかや、診断書が出るまでの期間を知ることも大切です。

診断書の取得は、医師に相談するところから始まるよ。

流れを覚えておこうね。

- 適切な医療機関の選定方法

- 診断書の取得までにかかる期間

- 診断書の発行費用と保険適用の有無

ほとんどのクリニックや医院でも、診断書は発行してくれます。いまではどの医療機関もシステムが導入されているので、診断書発行も短時間でしてくれます。

次に、病院の選び方や診断書取得までの流れを説明します。

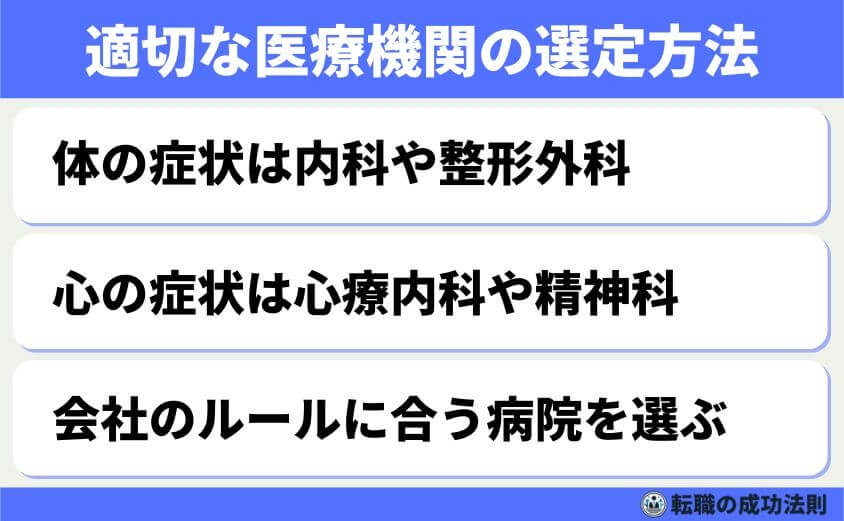

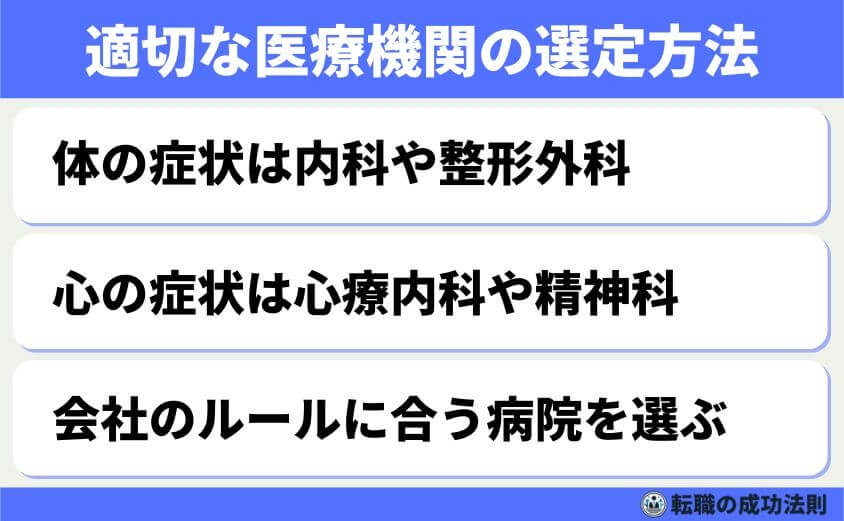

適切な医療機関の選定方法

診断書をもらうためには、自分の症状に合った病院に行くことが大事です。

症状に合わない病院に行くと、診断書が出せないこともあるので注意しましょう。

私は吐き気や、身体がふらつき、まっすぐ歩けなかったので、最初、脳神経外科で脳波などの検査を受けましたが、問題ないということで心療内科を紹介され、そこで心療系の病気と診断されるという経緯がありました。

- 体の症状は内科や整形外科

- 心の症状は心療内科や精神科

- 会社のルールに合う病院を選ぶ

たとえば、頭痛や体の痛みなら内科や整形外科、心の病気なら心療内科が適しています。

病院選びを間違えると、診断書をもらえないことがあるので注意してください。

ごくまれに、会社の就業規則に診断書の形式が決められていることがあります。そんなときは、その形式に対応できる病院を探しましょう。事前にその病院に問い合わせておくと安心です。

次は、診断書の発行までにかかる期間を説明します。

病院選びが大切だよ。

診断書が必要なときは早めに相談しようね。

診断書の取得までにかかる期間

診断書をもらうまでの期間は、病院や症状によって変わりますが、いまでは、システム導入が一般的になっていてほとんどの場合、診察した当日にもらえるようになっています。

- 当日診察後に発行される場合が多い

- 再診や検査が必要な場合もある

- 病院の混み具合で遅れることがある

私の場合もそうでしたが、たとえば、初診で診断がつけば当日中に診断書が出るようになっています。

ただし、検査や詳しい診察が必要なときは、再度病院に行ってから発行されることもあります。

病院が混んでいるときは、数日待たされることがあるかもしれません。余裕を持って行くといいかもしれません。

次は診断書の費用と保険のことを説明します。

診断書が当日にもらえるかは病院次第だよ。

早めに病院に相談しようね。

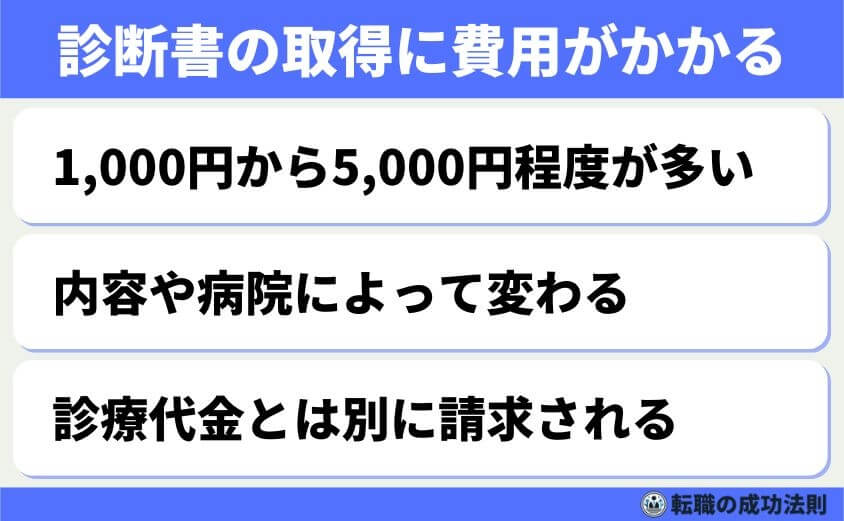

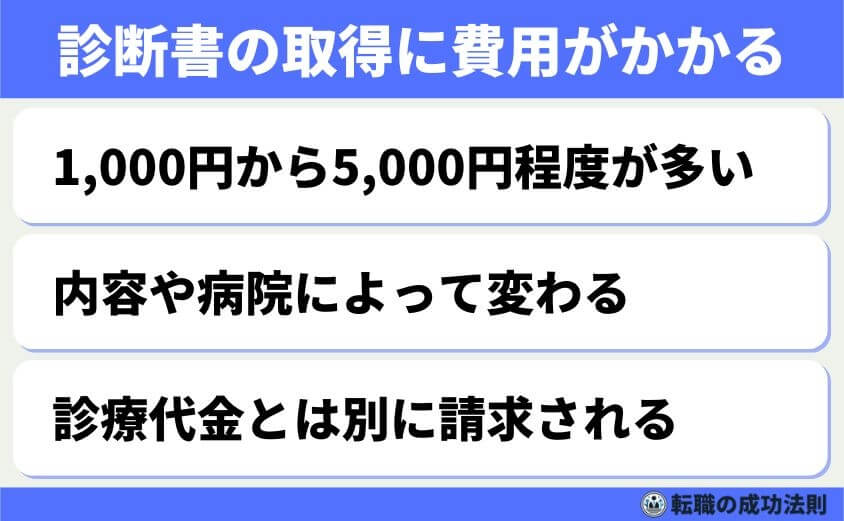

診断書の発行費用と保険適用の有無

診断書には、発行費用がかかります。

通常は健康保険の適用外になるので、全額自己負担です。

- 断書の費用は1,000円〜5,000円程度

- 内容や病院によって変わる

- 保険は使えないケースが多い

たとえば、一般的な診断書なら1,000円~3,000円前後です。

ただし、入院証明書や詳しい診断書だと、5,000円を超えることもあります。

診断書の費用は病院によって差があります。

私の場合、最初のクリニックで心療内科がなくなって、別のクリニックに通院しました。退職後は郷里に帰ってその地域のクリニックに通院しました。これら3つのクリニックとも発行費用は違っていました。

診断書の発行費用は健康保険の対象外で、診療代金とは別に請求されることがほとんどです。

必要な診断書の種類や金額は病院に相談しておきましょう。

ここまでが、診断書を取得する流れです。

診断書の費用は自分で払うことが多いよ。

お金の準備もしておこうね。

診断書の内容と提出方法

診断書にはどんな内容が書かれるのか、また提出方法も知っておきましょう。

正しい提出方法を守ると、退職や手続きがスムーズに進みます。

診断書の書き方や提出のタイミングは大事だよ。

しっかり確認してね。

- 診断書に記載される項目

- 診断書の有効期限と提出のタイミング

- 診断書を提出する際の注意点

以下、診断書の中身や提出のポイントを説明していきます。

診断書に記載される項目

診断書には、医師が診断した病気やけがの状態が書かれます。

ほかにも、治療に必要な期間や症状の説明もあります。

- 患者の名前・生年月日

- 診断名や症状

- 療養の必要期間

たとえば、うつ病で退職する場合は「うつ病のため、〇日から〇日まで療養が必要」などと書かれます。

診断名がないと、会社や役所で受理されないことがあります。

記載内容に間違いがないように、診察のときにしっかり相談しましょう。

診断書の内容を理解しておくと、提出時に安心です。

次に、有効期限と提出のタイミングを説明します。

診断書には大事な情報が書かれるよ。

内容をしっかり確認しようね。

診断書の有効期限と提出のタイミング

診断書には有効期限が決められていることがあります。

提出するタイミングを間違えると、受理されないこともあるので注意しましょう。

- 診断書の有効期限は1か月程度が多い

- 会社の指示に合わせて提出する

- 古い診断書は受理されないことがある

たとえば、診断書に「診察日から1か月以内に有効」と書かれることがあります。

会社に出す場合は、退職願を出すタイミングに合わせるとスムーズです。

古い診断書では、会社が「最近の状態かわからない」と判断して、受理してくれないことがあるので気をつけましょう。

提出日が遅くなりそうなときは、あらかじめ病院や会社に相談して対処法を考えておきましょう。

次に、提出時の注意点を説明します。

診断書は新しいものを用意しよう。

期限切れに注意だよ。

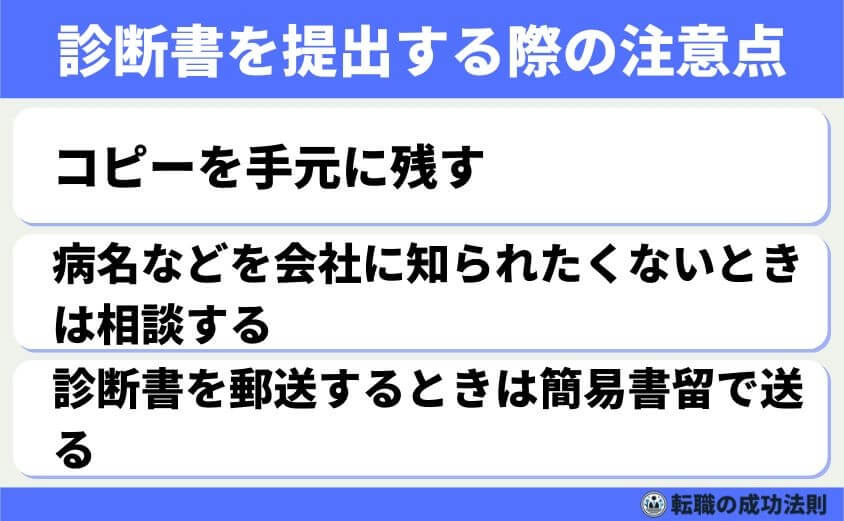

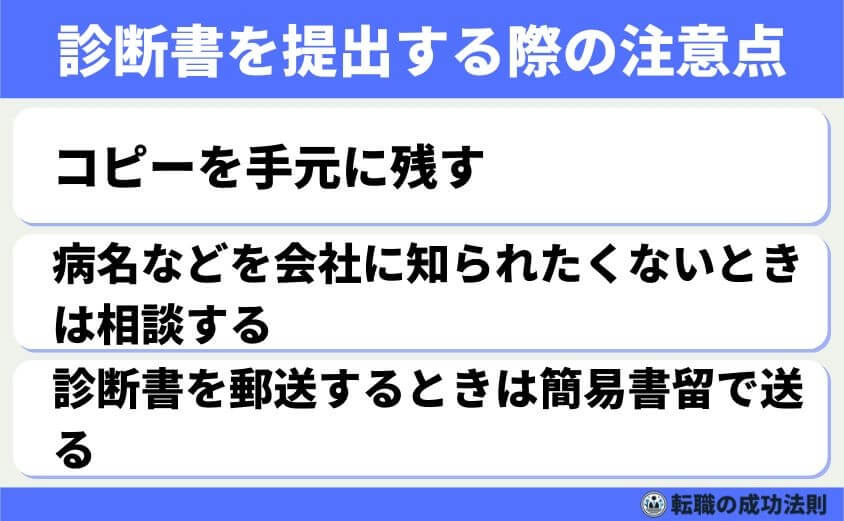

診断書を提出する際の注意点

診断書を提出するときは、内容をしっかり確認することが大事です。

病名や期間に間違いがあると、トラブルにつながることがあります。

- コピーを手元に残す

- 病名などを会社に知られたくないときは相談する

- 診断書を郵送するときは簡易書留で送る

たとえば、診断書を出したあとで「やっぱり間違っていた」と気づいたら、すぐに病院に相談して訂正してもらいましょう。

診断書に書かれた病名を会社に知られたくないときは、主治医に相談して「病名を伏せてもらう」こともできます。

郵送するときは、簡易書留や配達記録をつけておくと、相手に確実に届いたことを証明できます。退職後に、傷病手当金を受給するときなどは、健保組合に郵送することになります。控えをとっておいたほうがいいです。

会社とのトラブルを防ぐためにも、診断書の提出方法をしっかり決めておくと安心です。

次に、診断書を提出するメリットについて説明します。

診断書は大切な書類だから、コピーを必ず残しておこうね。

診断書を提出することのメリット

診断書を提出すると、退職手続きや生活の支援を受けやすくなります。

また、会社からの理解も得られやすく、安心して退職手続きを進められます。

診断書を出すと、色々な手続きがスムーズになるよ。

自分を守る手段になるんだ。

- 退職理由の正当性を証明できる

- 会社からの引き止めを回避しやすくなる

- 失業保険や傷病手当金の申請がスムーズになる

- 特定理由離職者として認定される可能性がある

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

退職理由の正当性を証明できる

診断書があると、会社やハローワークに退職理由が正当だと伝えやすくなります。

体や心の病気が原因だと説明できるので、誤解されにくいです。

- 会社に理由をきちんと説明できる

- ハローワークの書類にも活用できる

- 安心して手続きを進められる

たとえば、うつ病で退職する場合、診断書があれば「心の病気で働けない」ことを証明できます。

病名が書かれていれば、会社やハローワークも「無理に引き止めるのはよくない」と判断しやすいです。

診断書があるだけで、話し合いがスムーズに進むことが多いです。

会社の理解が得られると、トラブルになりにくいです。

診断書を使って、退職理由をしっかり示しましょう。

次に、診断書があると会社からの引き止めを回避しやすくなる理由を説明します。

診断書で「退職理由が本当」と伝えやすくなるよ。

しっかり活用しようね。

会社からの引き止めを回避しやすくなる

診断書を提出すると、会社が無理に引き止めるのを避けやすくなります。

診断書は医師の意見が書かれた正式な書類だからです。

- 会社は診断書を無視できない

- 病気やけがを証明できる

- スムーズに退職できる可能性が高い

たとえば、退職理由を伝えただけでは「もう少しがんばって」と言われることがあります。

でも診断書があれば、医師の判断を会社も尊重する必要が出てきます。医師が、一定期間の療養が必要と診断しているのですから、第三者が否定できませんよね。

診断書を見せることで、退職の意思をきちんと伝える手段にもなります。

退職手続きをスムーズに進めるためにも、診断書はとても役立ちます。

次は、失業保険や傷病手当金の申請で診断書が役立つ理由を説明します。

診断書があると、会社からの引き止めを避けやすいよ。

安心して退職できるね。

失業保険や傷病手当金の申請がスムーズになる

診断書は、失業保険や傷病手当金の申請でも役立ちます。

申請書に診断書を添付すると、手続きがスムーズになります。

- 失業保険の申請で必要な場合がある

- 傷病手当金の申請に必須

- 書類不備を防げる

たとえば、心の病気やケガで働けないとき、診断書があれば失業保険の「特定理由離職者」に該当することがあります。

また、病気やけがで休職しているときの傷病手当金の申請では、診断書がないと手続きが進みません。

診断書を提出することで、手当金や給付金がもらいやすくなります。

必要な書類を整えておくと、安心して申請ができます。

次は「特定理由離職者」の認定について説明します。

診断書があると、保険や手当の申請が楽になるよ。

準備しておこうね。

特定理由離職者として認定される可能性がある

診断書を提出すると、ハローワークで「特定理由離職者」に認定されることがあります。

この認定を受けると、失業保険の給付を有利に進めることができます。

- 病気やけがで働けなくなった場合

- 心の病気でも認定される

- 通常より手当の支給が早まることがある

たとえば、うつ病などの病気で退職する場合、診断書があれば特定理由離職者として扱われやすいです。

この認定を受けると、失業保険の7日の待機期間や2か月または3か月の給付制限期間の枠ではなく、7日の待期期間満了後すぐに失業手当の給付対象になります。

また、給付日数でも有利になります。

診断書がないと、特定理由離職者と認められないこともあります。

会社に提出するだけでなく、ハローワークにも正しく提出することが大事です。

次は、診断書を出す場合のデメリットについて説明します。

診断書で特定理由離職者になれることもあるよ。

制度を知っておこうね。

診断書を提出する場合のデメリット

診断書を提出することには、いくつかのデメリットもあります。

提出するときは、デメリットも知って準備しましょう。

診断書のデメリットも忘れずに確認しておこうね。

- 診断書の取得に費用がかかる

- 病名や症状が会社に知られる可能性がある

- 診断書の内容によっては、転職活動に影響を及ぼす可能性がある

- 診断書の発行が医師の判断により難しい場合がある

次に、それぞれのデメリットについて詳しく説明します。

診断書の取得に費用がかかる

診断書を出してもらうと、病院によっては1,000円~3000円前後の費用がかかります。

健康保険が使えないため、全額自費になります。

- 1,000円から3,000円程度が多い

- 内容や病院によって変わる

- 診療代金とは別に請求される

たとえば、一般的な診断書なら、今では3,000円程度が一般的ですが、入院証明書などは5,000円以上になることもあります。

診断書を何度も取り直すと、思わぬ負担になることもあります。

診断書が必要かどうか、よく確認してから発行をお願いすると良いでしょう。

次は、病名が会社に知られる可能性について説明します。

診断書はお金がかかることを覚えておこうね。

病名や症状が会社に知られる可能性がある

診断書を提出すると、そこに書かれた病名や症状が会社に伝わります。

心の病気などは、知られたくない人も多いでしょう。

- 病名や症状を記載する必要がある

- 会社の人に知られることがある

- プライバシーに不安を感じることがある

たとえば、診断書には「うつ病」などの病名が書かれます。自分ではもっと軽い病気だと思っていたのに、想定以上に重い病名の診断が記載されていて、ショックを受けるなんてこともあります。

退職後の転職を考えたときにこの病気が回復したと証明できるだろうかと悩む人も多いようです。

診断書を提出する相手に病名を見られたくない人は、提出前に主治医と相談してみましょう。

一部の病院では、診断書に病名を伏せる工夫をしてくれることもあります。

会社に病名を知られたくない場合は、診断書を出す前に方法を確認しておくと安心です。

次は、診断書の内容によって転職活動に影響が出ることについて説明します。

診断書に書かれる病名はプライバシーに関わるね。

不安なときは医師に相談しよう。

診断書の内容によっては、転職活動に影響を及ぼす可能性がある

診断書の内容が転職活動に影響を与えることがあります。

病気やケガの内容が知られると、次の職場で不利になる場合もあるからです。

- 前職での病気の情報が残ることがある

- 転職先で不安に思われることがある

- 気になる場合は診断書の提出を慎重に

たとえば、心の病気などは転職先で「すぐに辞めるかも」と思われることもあります。

診断書を出すかどうかは、会社や手当の必要性と合わせて慎重に決めましょう。

診断書が必要ないなら、提出しなくても退職手続きを進める方法があります。

診断書の取り扱いには注意が必要です。

次に、医師の判断で診断書が出せない場合について説明します。

診断書の内容で転職に影響が出ることもあるよ。

不安なときは医師や家族に相談しよう。

診断書の発行が医師の判断により難しい場合がある

診断書は、医師が「必要」と判断しないと発行されないことがあります。

自分の希望だけではなく、医師の診察結果が重要なのです。

- 医師が診断書の必要性を判断する

- 症状が軽いと発行されないこともある

- 診断書の内容は医師が決める

たとえば、体調が悪くても診察で「病気の証拠がない」と判断されると、言い換えれば、病気出ない場合診断書は出ません。

また、医師が「診断書を出すほどの症状ではない」と考えることもあります。

さらに医師が病気らしいと考えていても、専門外の場合も診断書は出せません。たとえば、内科の先生に外傷のキズを診てもらっても病名を特定できないからです。

診断書が欲しいときは、医師に自分の状態を正直に伝えることが大切です。

医師とよく話して、診断書が必要な理由を説明しましょう。

ここまでで診断書を出すデメリットについて説明しました。

診断書は医師の判断が大事だよ。

自分の状態をしっかり伝えようね。

診断書を提出しない場合の対応策

病気の場合でも、診断書を出さずに、退職手続きを進める方法はあります。

診断書がなくても、「自分の都合」で退職は可能なのです。

診断書を出さなくても退職はできるよ。

他の方法もあるんだ。

- 退職理由を「一身上の都合」とする

- 医師の意見書を提出する

- 退職代行サービスの利用

次に、診断書を出さずに退職する具体的な方法を説明します。

退職理由を「一身上の都合」とする

診断書がなくても「一身上の都合」という理由で退職は可能です。

会社に病気のことを伝えたくないときも使いやすい方法です。

一般に、入社は会社の意思決定が必要ですが、退職は、法律上、社員の希望で退職可能です。

ただ、現実問題として、退職手続きなど、会社側の協力がないとスムーズに進みませんし離職票など発行を送らせるといった嫌がらせに繋がりかねないので、会社のシステムに従うのが賢明ですね。

- 退職届に「一身上の都合」と記載する

- 病気の説明をしなくて済む

- 会社に細かい理由を伝えなくて良い

たとえば、体調が悪いけど会社に病名を伝えたくない人も、「一身上の都合」で退職届を出せます。

診断書がなくても、会社が退職を拒むことは基本的にできません。

ただし、失業保険などの手続きでは診断書があったほうが有利な場合もあります。

次に、医師の意見書を使う方法を説明します。

「一身上の都合」で退職すると病気のことは言わなくて済むよ。

安心して手続きできるね。

医師の意見書を提出する

診断書が出せないときは、医師の意見書を使うこともできます。

意見書は、診断書より内容が簡単で、会社に出す書類としても使えます。

- 診断書よりも簡単な書類

- 病名が書かれない場合もある

- 医師のサインや印鑑が必要

たとえば、「体調不良のため仕事の継続は難しい」という一文だけの意見書もあります。

意見書は診断書より安く、発行も早いことが多いです。

病名を伏せたいときや、診断書を発行してもらえないときに便利です。

次に、退職代行サービスの利用方法について説明します。

医師の意見書は簡単で便利だよ。

医師に相談してみようね。

退職代行サービスの利用

診断書を出さないで退職したいときは、退職代行サービスを使う方法もあります。

退職代行は、会社とのやりとりを代わりにやってくれるサービスです。

- 診断書なしで退職できる

- 会社と直接話さなくて済む

- 即日対応のサービスもある

たとえば、「心の病気であることを会社に話せない、伏せておきたい」とき、退職代行を使うとすぐに退職できます。

会社と話さなくてもいいので、ストレスが減ります。

ただし、利用料がかかるので、サービス内容をよく調べてから決めましょう。

退職代行は最後の手段として、覚えておくと安心です。

次に、退職後にできる手続きや支援制度を紹介します。

退職代行は心の負担を減らせるよ。

自分に合う方法を選んでね。

退職後の手続きと支援制度

退職後は、失業保険や再就職支援などの手続きをすることが大切です。

必要な手続きを知っておくと、安心して次のステップに進めます。

退職後の手続きは大切だよ。

どんな支援があるか確認しようね。

- 失業保険の申請手続き

- 傷病手当金の申請方法

- 特定理由離職者としての認定条件

- 再就職支援制度の活用

次に、それぞれの支援制度や申請方法を詳しく説明していきます。

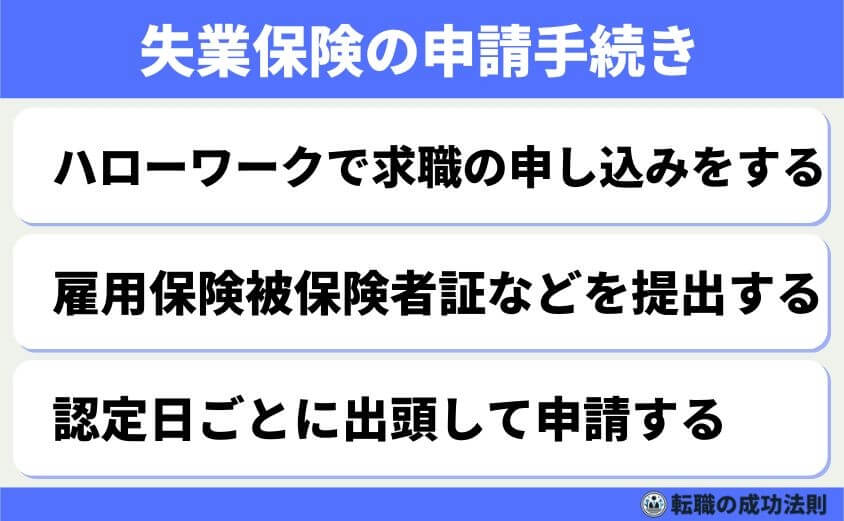

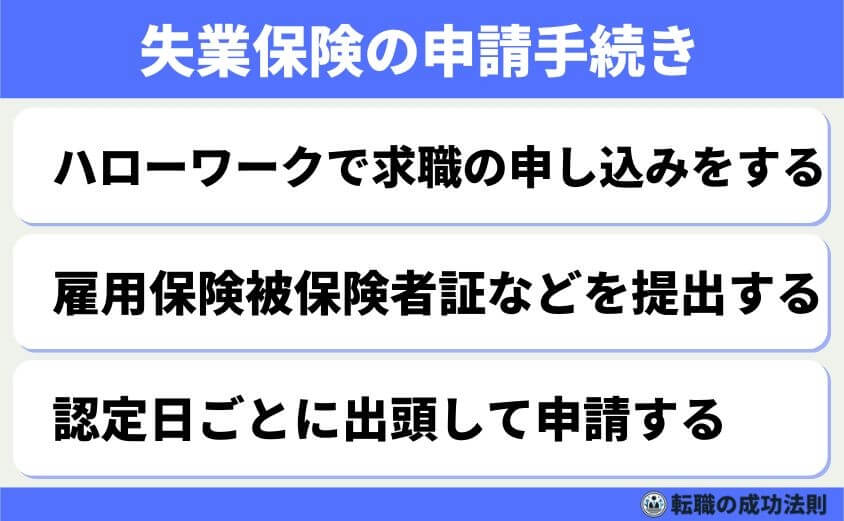

失業保険の申請手続き

退職後はハローワークで失業保険の手続きをします。

申請のときに診断書があると、特定理由離職者として扱われることもあります。

- ハローワークで求職の申し込みをする

- 雇用保険被保険者証などを提出する

- 認定日ごとに出頭して申請する

たとえば、退職理由が病気やけがの場合、診断書をハローワークに出すと、失業保険の給付が早くなることがあります。

失業保険は生活を支える大切なお金です。忘れずに申請しましょう。

次に、病気やけがで仕事ができないときの傷病手当金の申請方法を説明します。

失業保険はハローワークで申請するよ。

準備をしておこうね。

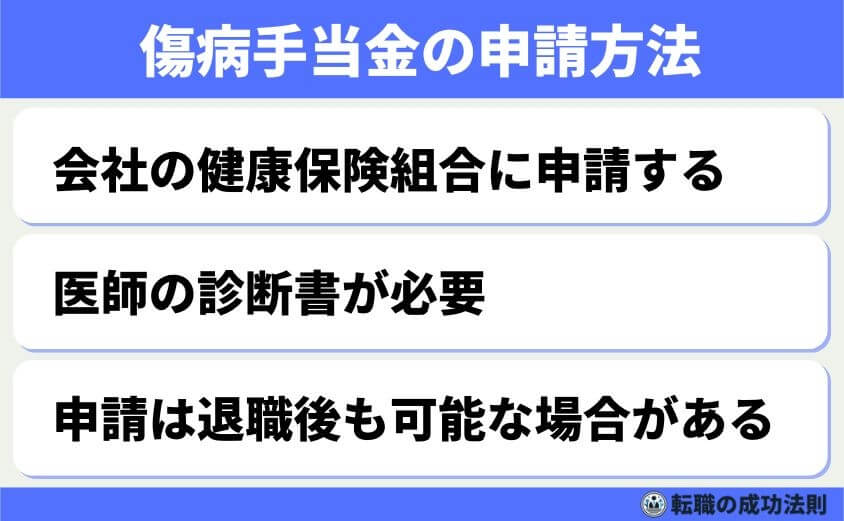

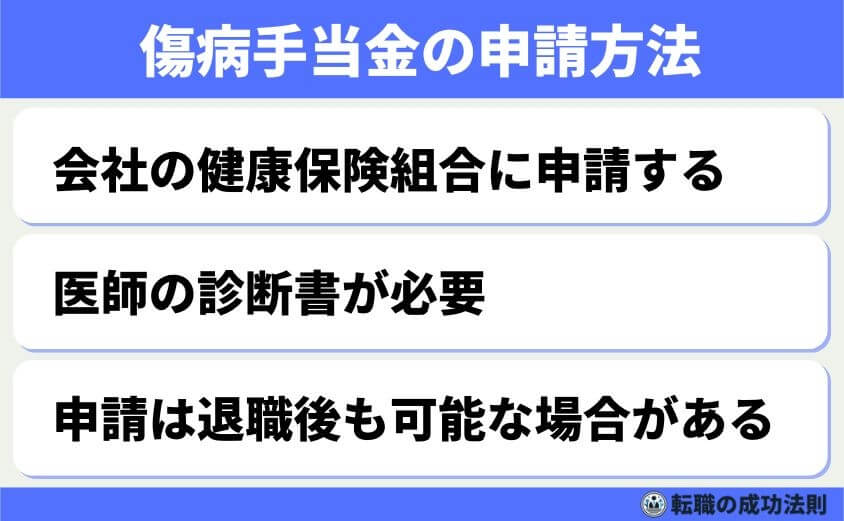

傷病手当金の申請方法

仕事を辞める前に病気やけがで休職していた場合、傷病手当金をもらえることがあります。

傷病手当金は健康保険から支給されるお金です。

- 会社の健康保険組合に申請する

- 医師の診断書が必要

- 申請は退職後も可能な場合がある

たとえば、退職前に体調を崩して休職していた場合、退職後でも申請できることがあります。

医師の診断書がないと申請できないので、忘れずにもらいましょう。

次に、特定理由離職者の認定条件を説明します。

傷病手当金は健康保険のサポートだよ。

申請を忘れずにね。

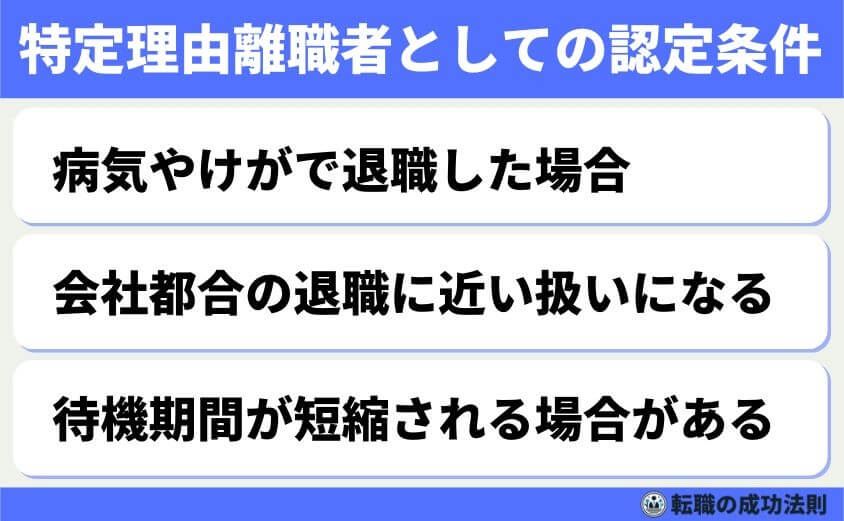

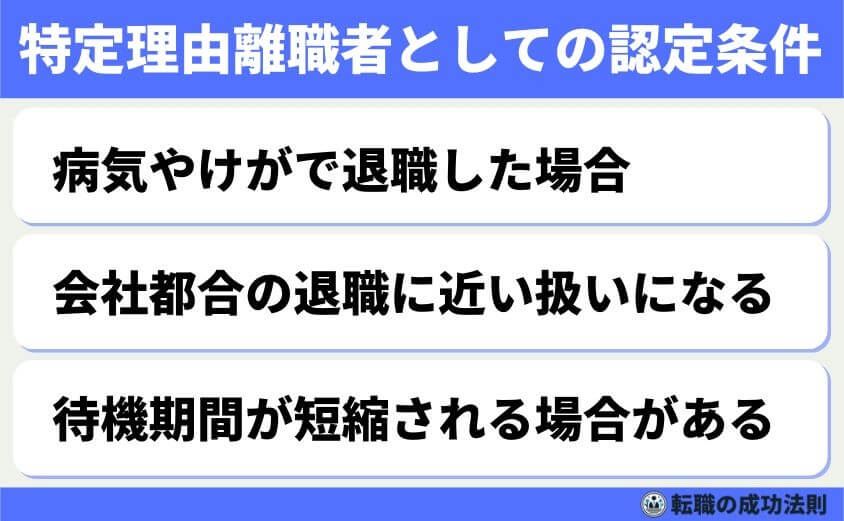

特定理由離職者としての認定条件

病気やけがで退職した場合、ハローワークで「特定理由離職者」に認定されることがあります。

この認定を受けると、失業保険の給付が有利になることがあります。

- 病気やけがで退職した場合

- 会社都合の退職に近い扱いになる

- 待機期間が短縮される場合がある

たとえば、うつ病などで働けなくなった場合、診断書を出すと認定されやすいです。

認定を受けると、給付日数が増えたり、早く失業保険をもらえる場合があります。

病気が原因の場合は、必ずハローワークに相談してみましょう。

次に、再就職支援制度について説明します。

特定理由離職者は支援を受けやすいよ。

診断書も大事だね。

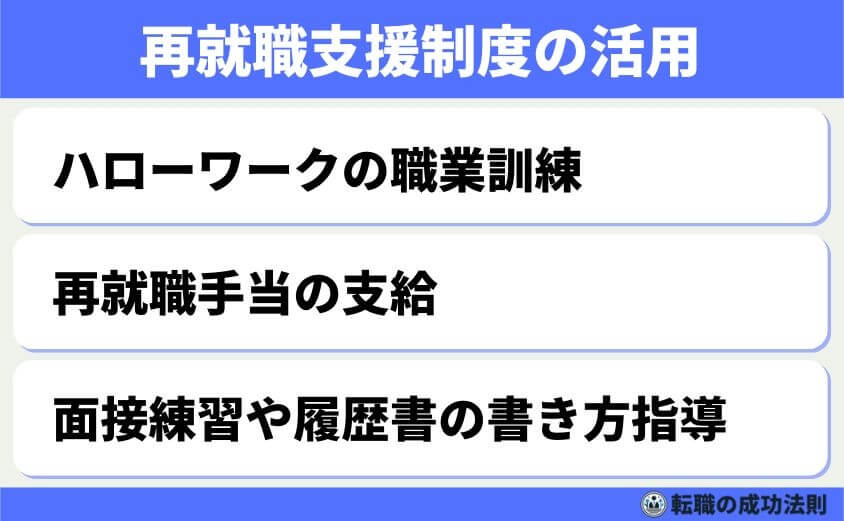

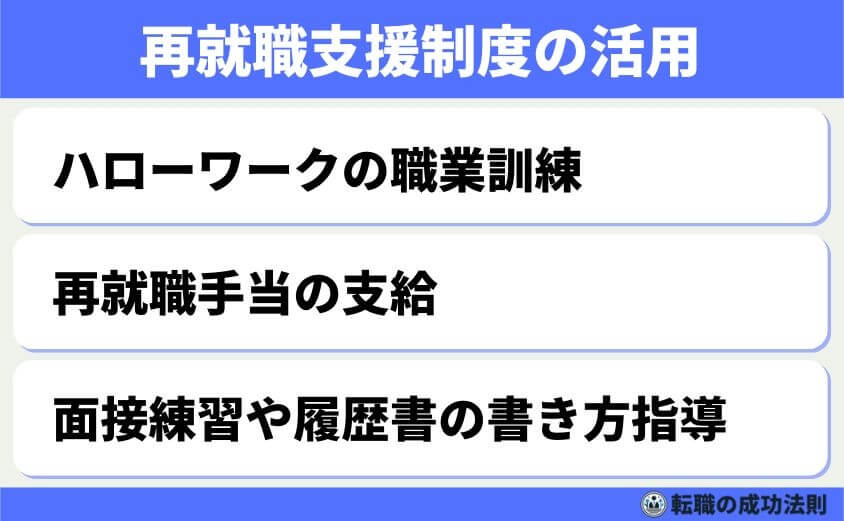

再就職支援制度の活用

退職後は、再就職のための支援制度を活用できます。

これらの制度を利用すると、新しい仕事を探しやすくなります。

- ハローワークの職業訓練

- 再就職手当の支給

- 面接練習や履歴書の書き方指導

たとえば、職業訓練では新しいスキルを学べます。

再就職手当は、早く就職が決まったときにお金をもらえる制度です。

これらの制度を上手に活用すると、次の仕事が見つかりやすくなります。

退職後の不安を減らすためにも、活用を検討してみてください。

これで、退職後の手続きや支援制度についての説明は終わりです。

再就職支援も心強い味方だよ。

一歩ずつ進めていこうね。

まとめ

- 診断書は退職理由の正当性を示す大切な書類

- 診断書の提出で失業保険や支援制度の申請がスムーズに進む

- 診断書の取得には費用がかかるため、事前に確認が大事

- プライバシー保護や転職活動への影響など、提出のデメリットも理解しよう

- 診断書を出さずに退職できる方法(「一身上の都合」など)もある

- 退職後は失業保険や再就職支援などの制度をしっかり活用しよう

診断書の提出は、心や体の不調で退職する人にとって大切な手続きです。適切に準備を進めて、トラブルを避けながら次のステップに進めるようにしましょう。

心配なときは医師やハローワークに相談してみてくださいね。自分に合う方法を見つけて、安心して退職手続きを進めましょう。

診断書の準備や提出が不安な方は、まずは医師に相談を。

退職代行や再就職支援制度の利用も検討して、自分を守る手続きを進めてくださいね。

よくあるQ&A

- 退職で診断書を提出するとはどんなこと?

-

退職時に診断書を提出することは、医師の診断によって自分の健康状態を証明し、会社に退職理由を正当なものとして示す大切な方法です。診断書には医師のサインや印鑑があり、病気やケガの状態、治療期間などが記載されます。

- 診断書の提出が必要になるのはどんなとき?

-

診断書が必要になるのは、長期間の療養が必要なときや、うつ病など心の病気で仕事が続けられないときです。医師が診断書を出すことで、会社が退職理由として認めてくれやすくなります。

- 診断書の取得にかかる費用は?

-

診断書の費用は病院によりますが、1,000円〜5,000円程度が目安です。健康保険は使えないことが多く、全額自己負担になることがほとんどです。

- 診断書の有効期限や提出のタイミングは?

-

診断書には1か月程度の有効期限がある場合が多いです。会社の指示に合わせて、退職届を出すタイミングに合わせて提出するとスムーズです。

- 診断書を提出するメリットは?

-

診断書を提出すると、退職理由の正当性を会社に証明できるほか、失業保険や傷病手当金の申請がスムーズに進むなどのメリットがあります。また、会社からの引き止めも避けやすくなります。

- 診断書を出すときの注意点は?

-

診断書を出すときは、内容に間違いがないか確認し、コピーを手元に残しましょう。病名を会社に知られたくない場合は、医師に相談して病名を伏せてもらうこともできます。

- 診断書を提出しない場合はどうする?

-

診断書がなくても「一身上の都合」で退職は可能です。また、医師の意見書や退職代行サービスを使う方法もあります。