20年以上中途採用の面接官をしてきたサイト運営者(以下、私)が、「辞める人は黙って辞める」人のそうなった理由や、黙って辞めていく人の特徴、そんな職場、辞めていった人のその後などをご紹介します。

「あの人、辞めたって。知ってた?そんなそぶりなかったよな!?」

職場でそんな噂を耳にしたとき、驚きとともに、なぜ何も言わずに去ったのかというモヤモヤが残る――。でも、その“黙って辞める”という選択は、実は多くの人が心の奥で共感している行動でもあります。

もしかしたら、あなた自身も「もう限界だ…でも周囲に言えない」と思いながら、「辞める人は黙って辞める」と検索して、このページにたどり着いたのではないでしょうか。

この記事では、「なぜ黙って辞める人が増えているのか」「その兆候とは何か」「黙って辞める人が抱えていた本音」など、リアルな声と共に紹介します。また、そうした人たちが辞める直前に見せる微かな変化、辞める決断の背景にある職場の問題、そしてあなた自身が「黙って辞めたい」と感じたときに後悔しないための準備方法もお伝えします。

実際にこの記事の内容で、「自分だけじゃなかった」と安心し、「静かに辞めてもいいんだ」と前向きな決断ができた人もいます。

誰にも相談できずに、悩みを抱えたまま日々を過ごしていませんか?

ここに書かれているのは、あなたと同じように悩み、葛藤した末に決断を下した人たちのリアルです。

きっと、今のあなたの気持ちに寄り添い、背中をそっと押してくれるはずです。

✅ 黙って辞める人が増えている理由とその心理背景

なぜ人は何も言わずに退職を決断するのか、その根本的な原因や感情を解説します。

✅ 黙って辞める人に見られる具体的な兆候

「最近様子が変だな」と感じるサインや、辞める前に見せる行動パターンを紹介します。

✅ 黙って辞める人が多い職場に共通する特徴

離職を招く職場の体質や文化、評価制度などの問題点を明らかにします。

✅ 自分が黙って辞めたくなったときに取るべき行動と準備法

円満退職のためのステップや、後悔しないための判断基準を提示します。

黙って辞めようと決意する理由

誰にも言わずに黙って会社を辞めようと決意する人には、いくつかの共通した理由があります。

表面では穏やかでも、心の中では強いストレスや不満にさいなまれているのが特徴です。

黙って辞める人には、明確な理由があります。

見えにくい本音に気づくことが大切ですよ。

- 給料や勤務条件に不満がある

- 会社の未来に不安を感じている

- 人間関係に悩んでいる

- 引き止めやパワハラを避けたい

- 次の仕事がすでに決まっている

- 心や体の調子が悪くなっている

黙って辞めるという行動には、本人なりの強い決意や避けたい事情があります。

本人の表情や言動だけでは読み取れないことが多く、同僚や職場側が気づきにくいのも特徴のひとつです。

ここからは、黙って辞めるに至った決意の理由について一つずつ詳しく見ていきましょう。

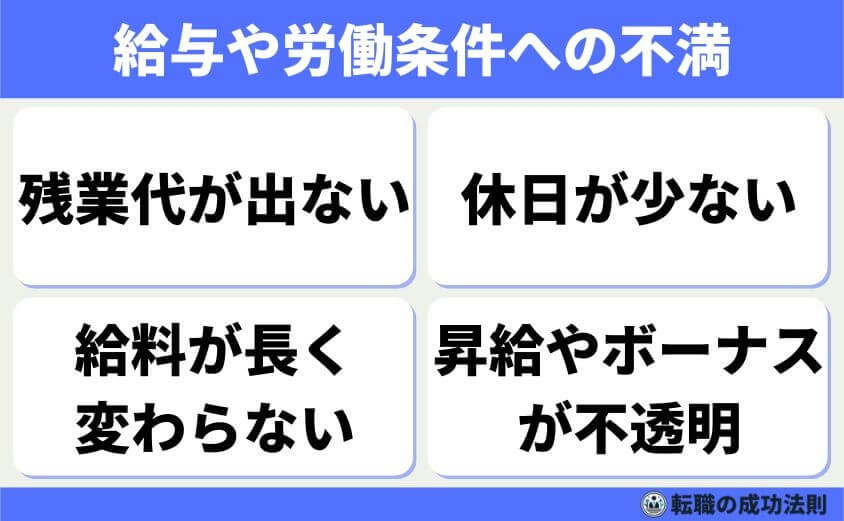

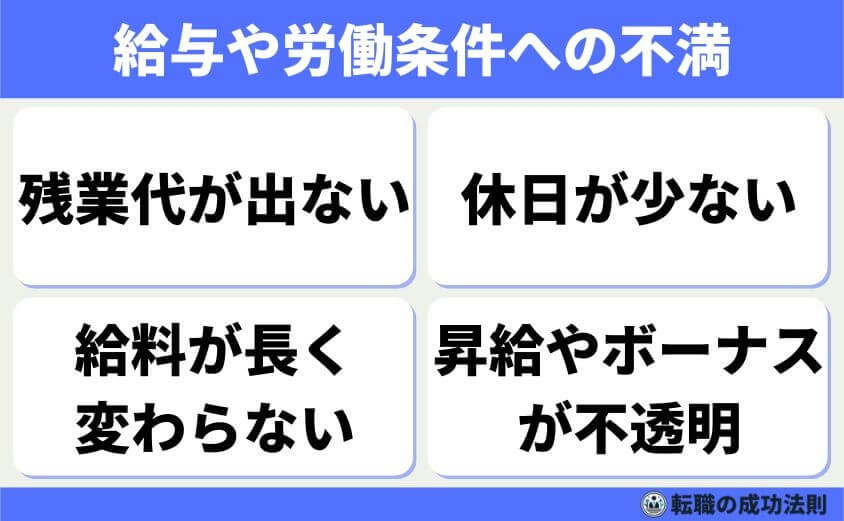

給料や勤務条件への不満

まず、給与体系。給与や働く条件が合わないと感じ、それがずっと続くと、人は会社を辞めたくなります。同じことやって、他の会社じゃもっと給料がいいならそっちに行く!と。

とくに評価されないまま給料が低いと、努力がむなしくなります。

- 給料が長く変わらない

- 残業代が出ない

- 休日が少ない

- 昇給やボーナスが不透明

たとえば、同じように働いていても、新人や他部署の方が給料が高いと知ったとき、やる気が一気になくなることがありますよね。

また、休日出勤や深夜残業があたり前になっていても、会社側が当たり前のように扱ってくると、限界を感じてしまいます。

会社に希望が持てず、何度も改善をお願いしても変わらないと分かったとき、人の心は忠誠心から失望感へと変わり退職を選びます。

とくに家族がいる人は、生活のために「我慢するしかない」と感じてしまいやすいですが、それでも限界はあります。

言っても変わらない環境なら、口にするもの面倒になり、黙って辞めようと考えるのは自然な流れです。

給与と労働条件の不満は、静かに人を追い詰めていきます。

給料や働く条件に不満があると、黙って辞めたくなるのは当然です。

会社の将来性への不安

会社の未来に期待が持てないとき、人は自分の成長も期待できないと悟り、静かに退職を考えます。

会社の方針や経営状態が不安定だと、働く意欲がなくなります。

- 業績が下がっている

- 人員削減が続いている

- 新しいビジネス展開がない

- 経営者の言動が不安定

たとえば、リストラや減給が起きているのに、経営陣だけが高い報酬を得ていると、信頼は一気になくなります。

さらに、業績が悪いのに対策が打たれないと、社員は不安だけが残ります。

将来を考えるほど、この会社にいても未来はないと感じ、そっと辞めようと思うのです。

発展性のない環境では、自分の人生を他社に求めようとするのは自然です。

会社の将来が見えないとき、人は静かに離れていきます。

会社の未来が不安だと、もうここにいない方がいいと思うんですよね。

人間関係の問題

職場での人間関係って、思いのほか重要です。これがうまくいかなくなると、毎日が苦しくなっていきます。

とくに、信頼や安心が持てない人と働くのは、大きなストレスです。

- 上司からのパワハラ

- 同僚とのいざこざ

- 陰口や無視

- 助け合いがない環境

たとえば、どんなに頑張っても上司に認めてもらえなかったり、嫌味を言われ続けると、やる気はなくなります。

同僚ともうまくいかず、話しかけても冷たくされる日々が続けば、心がすり減っていきます。

小さなトラブルの積み重ねが積もり積もって限界に達したとき、もう何も言わず辞めようと決意する人が増えるのは自然な流れです。

人間関係のストレスは表に出にくいものです。そして、周囲も気づきにくい点が問題です。

関係改善が望めないのなら、環境を変えるしかない、と感じるのです。

人間関係のストレスは、想像以上に心を消耗させますよ。

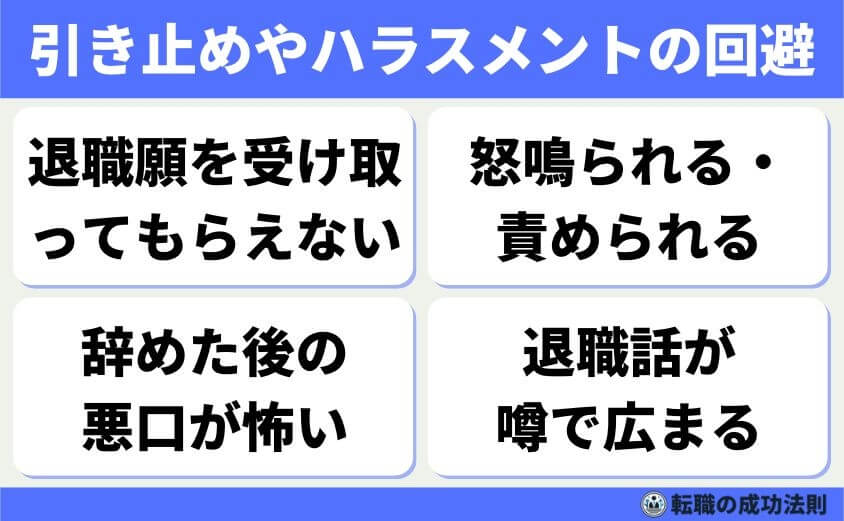

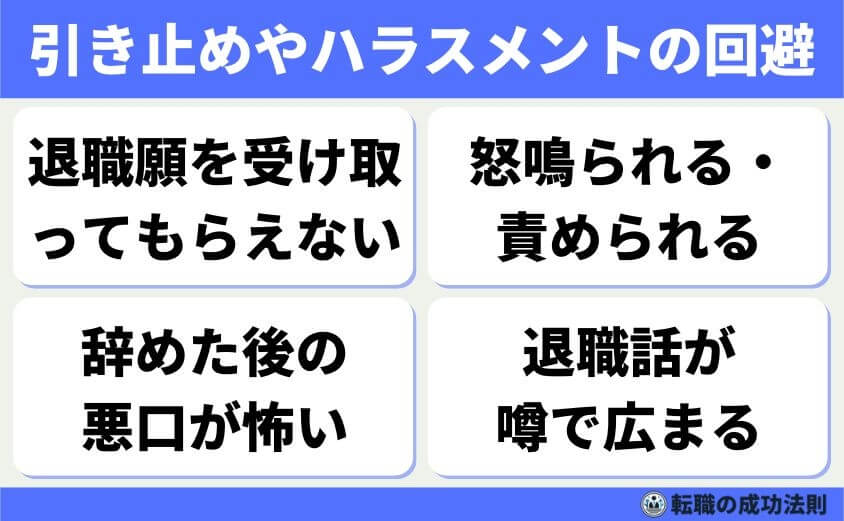

引き止めやハラスメントの回避

退職の意思を伝えると、強く引き止められたり責められたりする職場もあります。

それが分かっているから、黙って辞めるという選択をする人も多いのです。

- 退職願を受け取ってもらえない

- 怒鳴られる・責められる

- 辞めた後の悪口が怖い

- 退職話が噂で広まる

たとえば、以前辞めようとした同僚が、上司から何時間も説教されていたのを見て、自分もそんなのはイヤだと、何も言えなくなることがあります。

「引き止められても絶対に辞める」と決めているなら、最初から話をせずに去ろうとするのも一つの方法になります。

自分を守るために、できるだけ波風を立てずに退職したいと考えるのです。

会社との衝突を避けたい気持ちは、決して弱さではありません。

安全に退職したいだけなのです。

引き止められるのがイヤだから、何も言わずに辞めるんですね。

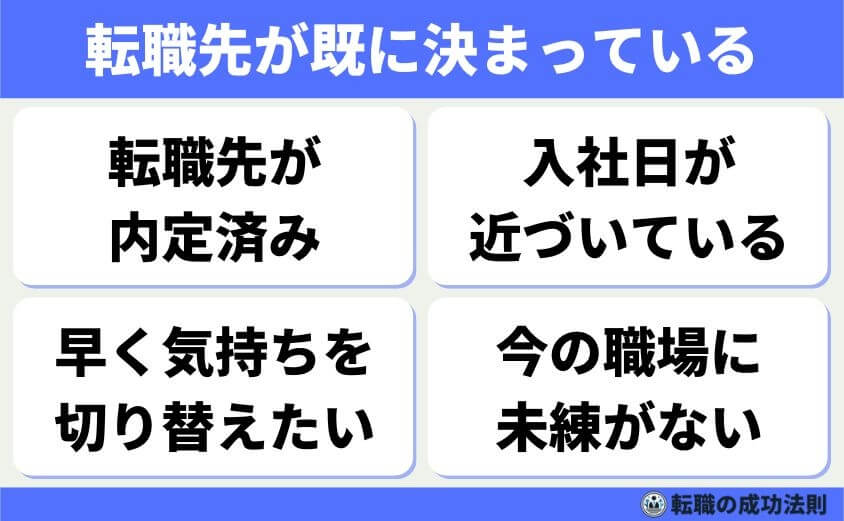

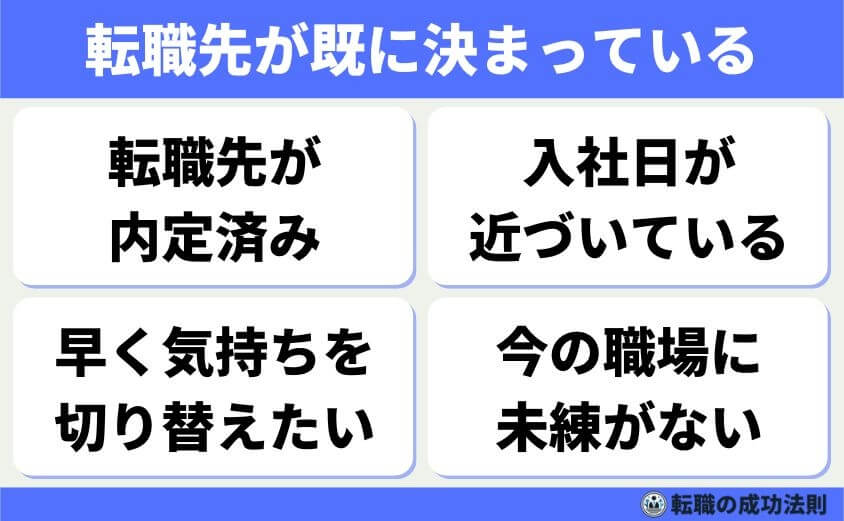

転職先が既に決まっている

次の職場がすでに決まっていると、辞める決意も早く固まります。

新しい職場へ早く行きたい気持ちから、退職までの時間を短縮したくなるのです。

- 転職先が内定済み

- 入社日が近づいている

- 早く気持ちを切り替えたい

- 今の職場に未練がない

たとえば、面接を経て理想の転職先が見つかり、現職に引き止められるのが面倒なとき、「もう何も言わずに退職しよう」と考える人もいます。

前向きな理由での退職でも、感情的なやり取りを避けたい場合、黙って辞める選択をとることがあります。

次の目標が決まっているからこそ、今の職場への執着がないのです。

新しいスタートをスムーズに切るために、できるだけストレスなく辞めようとするのです。

黙って辞めることで、気持ちを切り替えやすくなる場合もあります。

次の職場が決まってると、もう迷わず辞めたくなるんですよね。

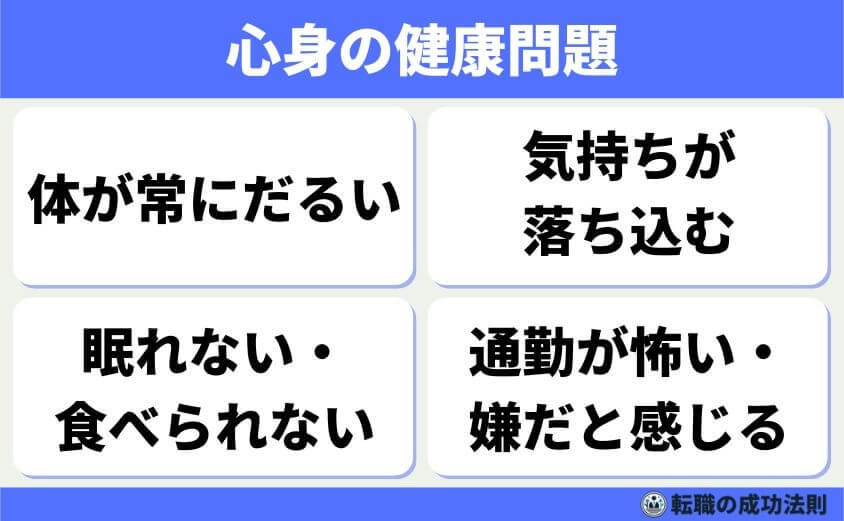

心身の健康問題

体や心の調子が悪くなると、職場にいるのがつらくなります。

限界を感じたとき、人は静かに退職を選びます。

- 体が常にだるい

- 眠れない・食べられない

- 気持ちが落ち込む

- 通勤が怖い・嫌だと感じる

たとえば、毎朝吐き気がするほど会社に行きたくないのに、それを誰にも言えずにいると、心が折れてしまいます。

周囲に気づかれたくない気持ちや、弱さを見せたくないという思いから、黙って退職する道を選ぶのです。

精神的に余裕がないときは、辞める手続きさえ負担になることがあります。

だからこそ、ひっそりと離れる選択をする人がいるのです。

健康を守るために、黙って辞めるのは決して間違いではありません。

もう無理、って思ったときは、誰にも言わずに辞めることもありますよね。

黙って辞める人のサイン

黙って辞めようと考えている人には、ある共通の行動や考え方の傾向があります。

そのサインに早く気づけば、職場全体の離職を防ぐことも可能です。

黙って辞める人には、見えないサインが出ていることが多いんです。

- 将来について考え続けている

- 責任感が強くて我慢しやすい

- 仕事へのやる気が減っている

- 話しかけにくくなっている

黙って辞める人は、普段から大きな不満を口にすることが少ないタイプが多いです。

だからこそ、わかりにくく、気づいた時には退職していなくなっている、というケースもあります。

ここからは、そんな兆候を一つずつ具体的に見ていきましょう。

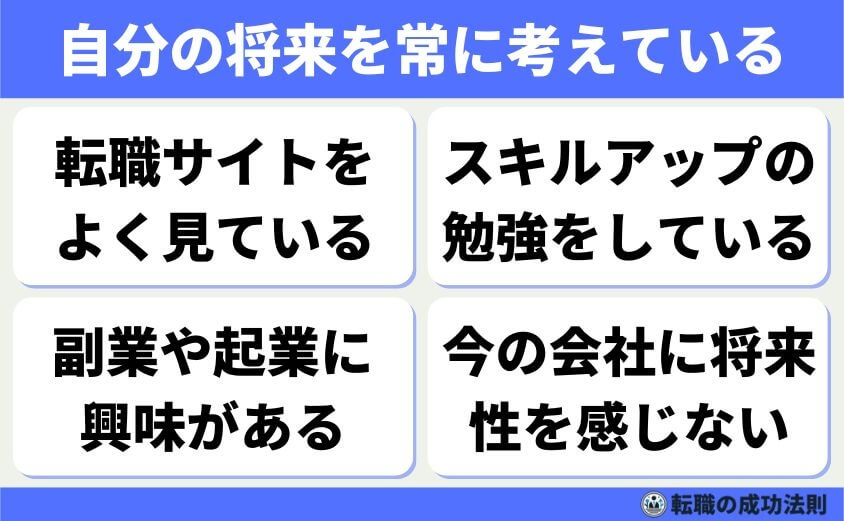

自分の将来を常に考えている

黙って辞める人は、自分の未来について真剣に考えている人です。

「このままココにいても、ビジネスマンとしての成長が見込めない」と悟ったとき、今会社に満足していないから、次のステップをずっと探しているのです。

- 転職サイトをよく見ている

- スキルアップの勉強をしている

- 副業や起業に興味がある

- 今の会社に将来性を感じていない

たとえば、昼休みに転職アプリをこっそり見ていたり、最近勉強に熱心だと感じたら、それは将来に向けて動いているサインかもしれません。

周りにあまり相談せず、自分だけで動く人ほど、決断も早い傾向があります。

将来をしっかり考える人は、辞めると決めたとき迷わす突き進みます。そこからどう行動すべきかを日頃からイメージできているからです。

だからこそ、会社に言わずにすっと去る選択をとるのです。

静かに未来へ進もうとする意志の表れです。

未来志向の人ほど、突然いなくなることがあるんです。

先のことをいつも考えている人は、いきなり辞めることがありますよ。

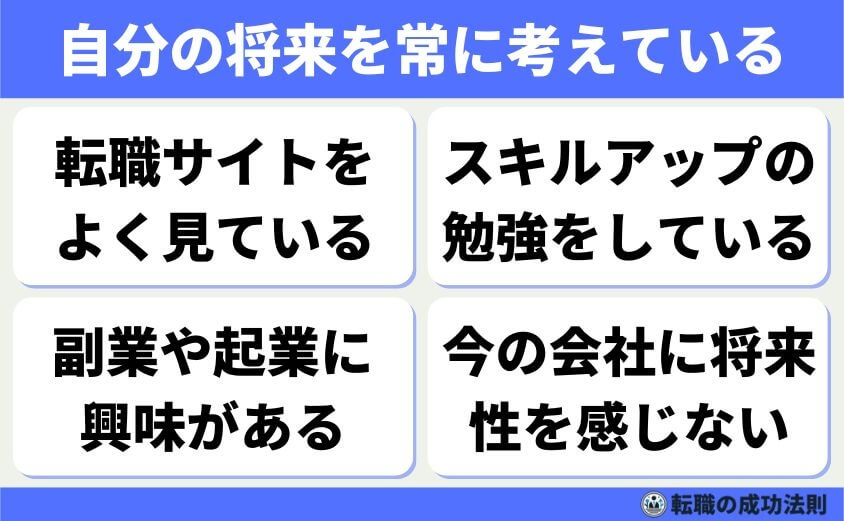

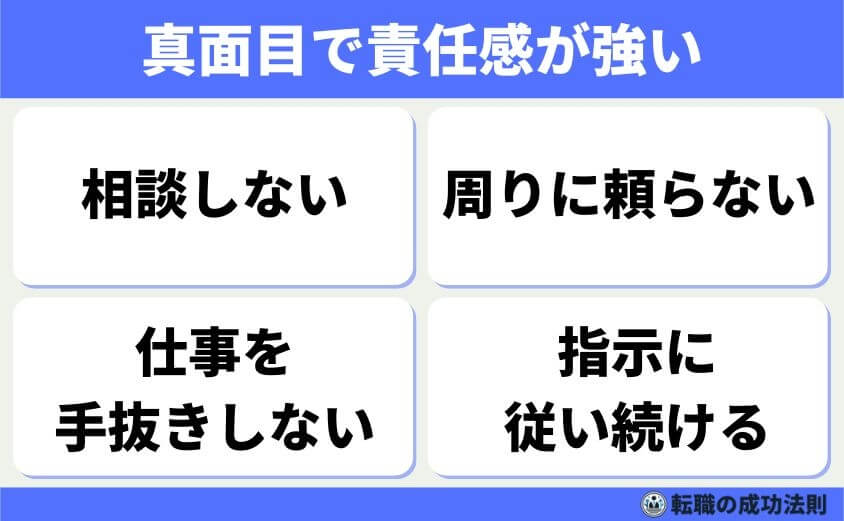

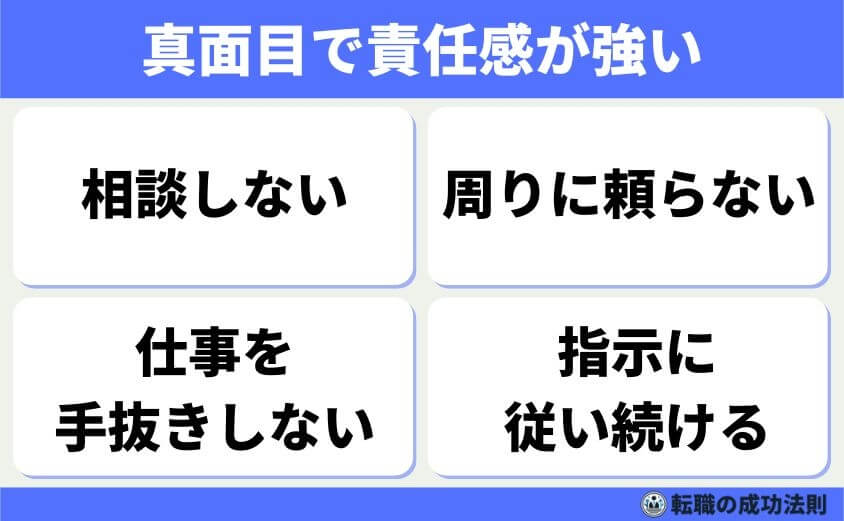

真面目で責任感が強い

真面目で責任感のある人ほど、悩みを一人で抱え込みがちです。

人に迷惑をかけないようにと考え、限界まで頑張るタイプです。

- 仕事を手抜きしない

- 周りに頼らない

- 相談しない

- 指示に従い続ける

たとえば、どれだけ忙しくても「大丈夫です」と言ってしまう人は、実は一番心配なタイプです。

「辞めたい」と口にすることさえ我慢して、ある日突然いなくなることもあります。

責任感が強い人は、最後まで自分の仕事を全うしようとします。

それでも限界がきたとき、静かに職場を去る決断をします。

真面目な人ほど、黙って辞める傾向が強いのです。

周りがもっと早く気づければ、防げるケースもありますよ。

真面目な人ほど、限界まで我慢して急に辞めてしまうんですよね。

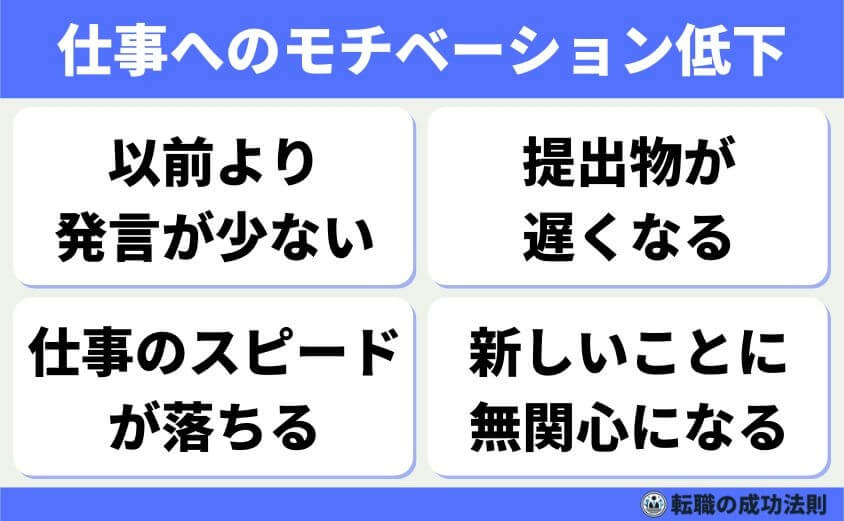

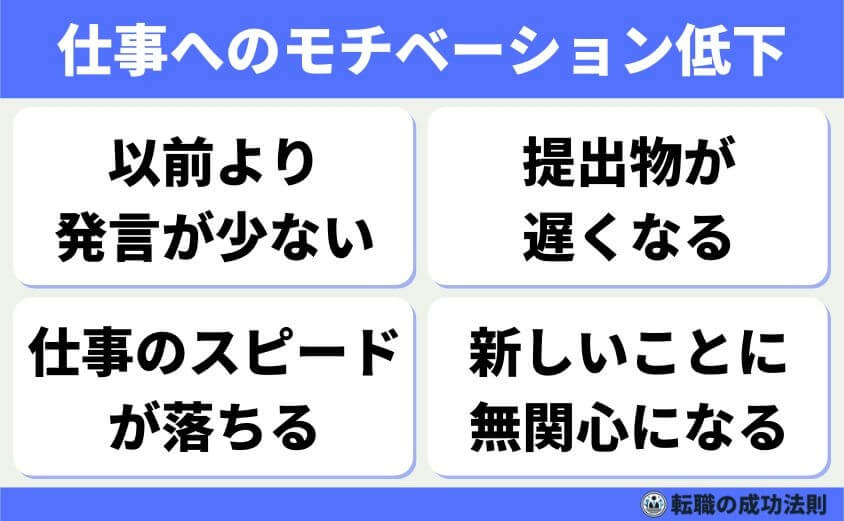

仕事へのモチベーション低下

黙って辞める人は、仕事へのやる気を徐々に失っていきます。

内心では「もうこの仕事に意味を感じない」と思っていることが多いです。

- 以前より発言が少ない

- 提出物が遅くなる

- 仕事のスピードが落ちる

- 新しいことに無関心になる

たとえば、以前は積極的に意見を出していた人が、急に黙り込むようになったら注意が必要です。

責任感のある人ほど、手を抜かず表面上は変わらないように見せようとします。

でも、心の中では「この会社にいても仕方ない」と思っている場合が多いのです。

モチベーションの低下は、転職のサインでもあります。

やる気が続かなくなったとき、人は静かに離れていきます。

やる気のない様子には、見えない理由があるかもしれません。

やる気がなくなった人は、もう心が会社から離れてることが多いです。

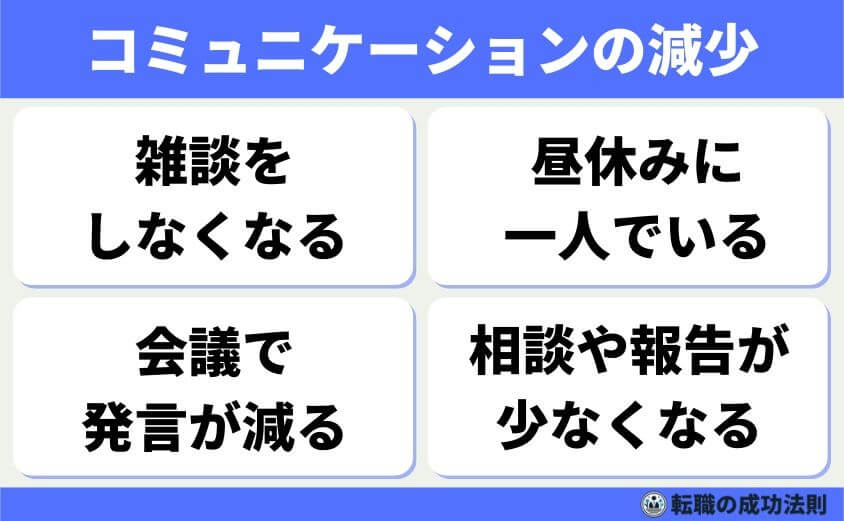

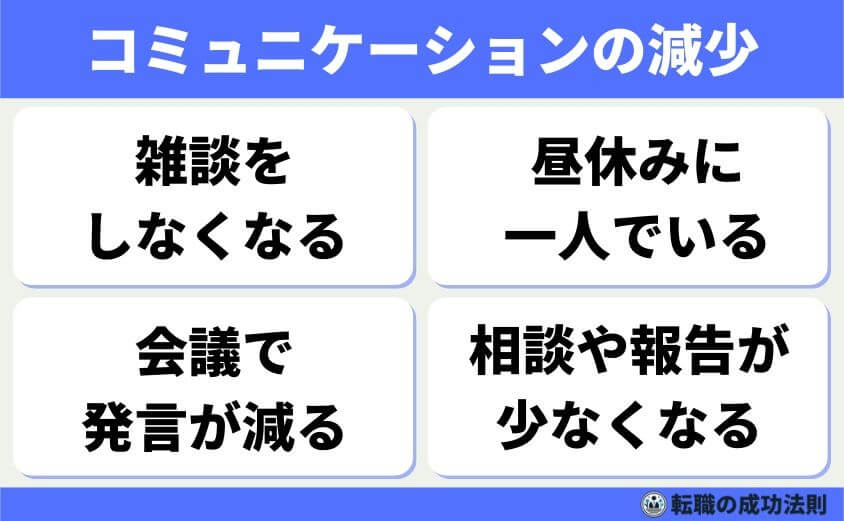

コミュニケーションの減少

黙って辞める人は、職場での会話がだんだん減っていきます。

心の距離が広がり、自然と関わりを持たなくなっていきます。

- 雑談をしなくなる

- 昼休みに一人でいる

- 会議で発言が減る

- 相談や報告が少なくなる

たとえば、以前は同僚とよく話していた人が、最近は会話に加わらなくなったら、それは何かを抱えているサインかもしれません。

話しかけても返事が短くなったり、目を合わせなくなったりするのも兆候の一つです。

この段階で話を聞いてあげることができれば、退職を思いとどまらせることもあります。

でも、放置されるとそのまま心が離れてしまい、黙って辞める流れになってしまいます。

コミュニケーションは、職場における信頼のバロメーターです。

話さなくなった人には、何かしらの思いがあるはずです。

話さなくなった人は、すでに気持ちが離れているサインかもしれません。

辞める前に見られる兆候

黙って辞めようとしている人は、退職前にいくつかの行動の変化を見せます。

この兆候に気づければ、引き留めや対話のチャンスが生まれます。

「そろそろ辞めるかも」と思わせる行動が、実はちゃんとあるんです。

- 業務を他人に渡す準備をしている

- 机のまわりが整理されている

- 有休をまとめて取り始めた

- 最低限の仕事しかしない

- 飲み会やイベントを避けている

これらの行動は、本人が「辞める」と口にしなくても退職を予感させるものです。

ここからは、その代表的な兆候について具体的に解説していきます。

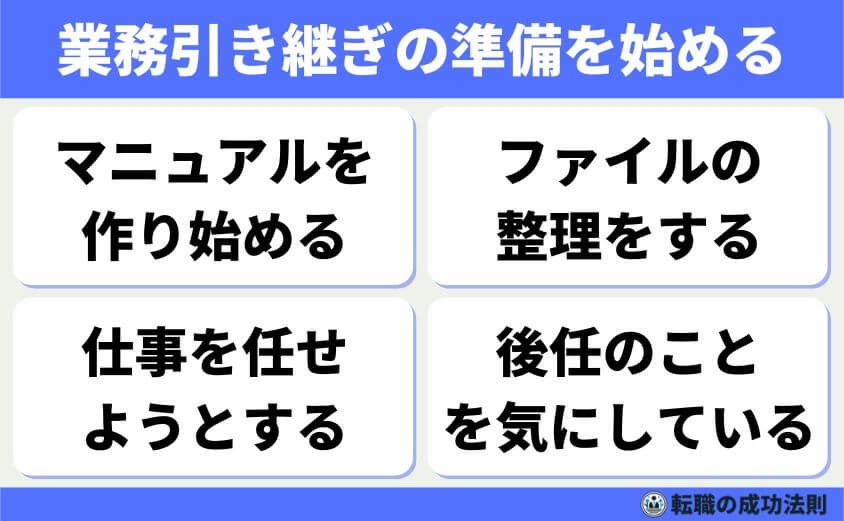

業務引き継ぎの準備を始める

辞める人は、少しずつ自分の業務を整理し始めます。

誰かにスムーズに仕事を渡す準備をしているのです。

- マニュアルを作り始める

- ファイルの整理をする

- 仕事を任せようとする

- 後任のことを気にしている

たとえば、業務内容を詳しく書いたファイルを突然作り始めた場合、それは引き継ぎの準備をしている可能性があります。

また、普段あまり関わらなかった人に仕事の内容を教え始めたときも要注意です。

自分がいなくなっても困らないようにという配慮が、行動に出ているのです。

責任感のある人ほど、周囲に迷惑をかけたくないという思いから、引き継ぎを先に進めておきます。

準備ができたら、あとは静かに去るだけという状況になっていきます。

引き継ぎを始めた人は、もう退職の決意ができてる可能性が高いです。

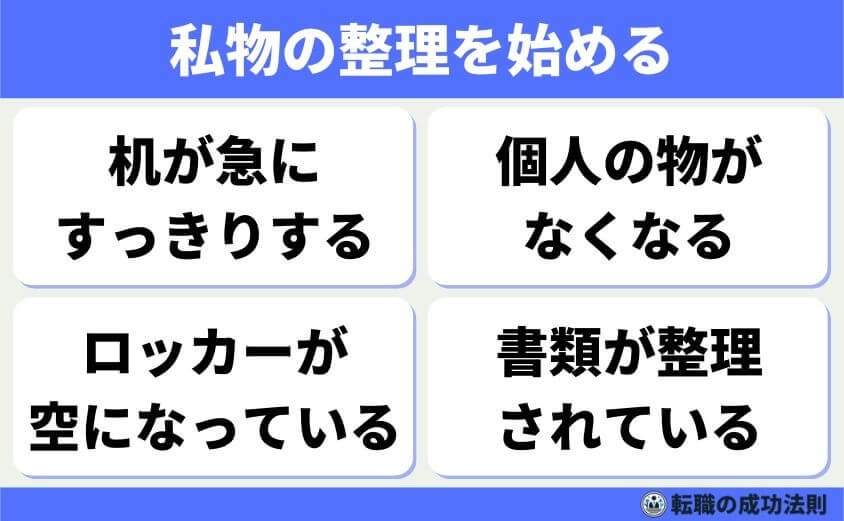

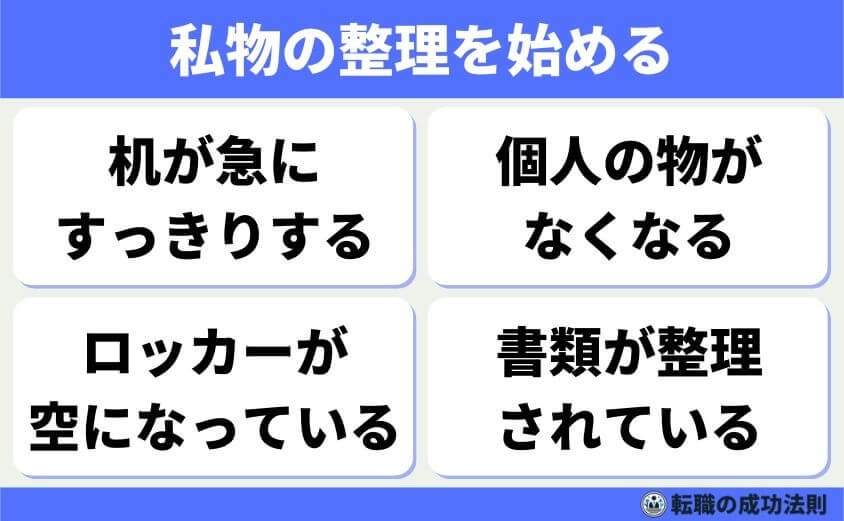

私物の整理を始める

自分の机やロッカーまわりを急に片づけ始める人も要注意です。

これは、退職のための準備として私物を減らしているサインです。

- 机が急にすっきりする

- 個人の物がなくなる

- ロッカーが空になっている

- 書類が整理されている

たとえば、ぬいぐるみや写真、文房具などの個人的な物を片付けている様子が見られたら、それは辞める準備です。

日々の行動が変わらなくても、机の変化ははっきりと見えてきます。

何も言わず、少しずつ荷物を持ち帰る人は、突然辞める傾向があります。

その人なりの「静かなさよなら」の合図です。

職場で見かける物の変化にも目を向けましょう。

机の上がすっきりしすぎてたら、要注意です。

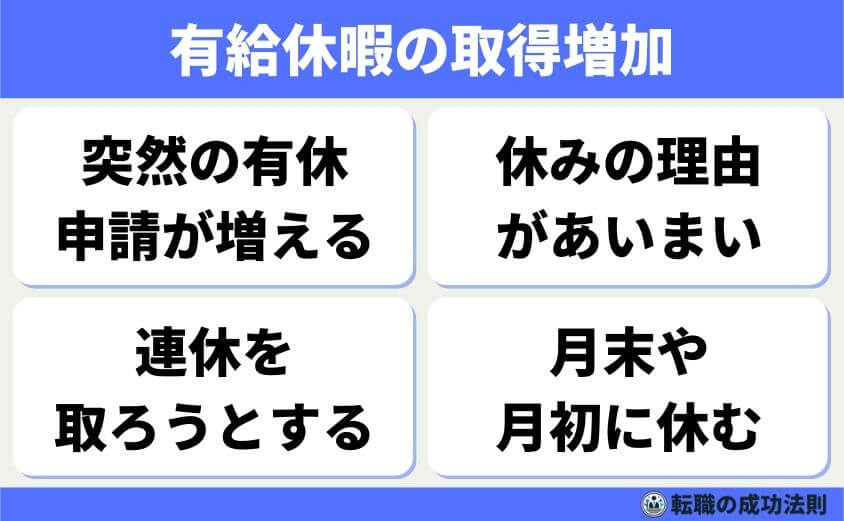

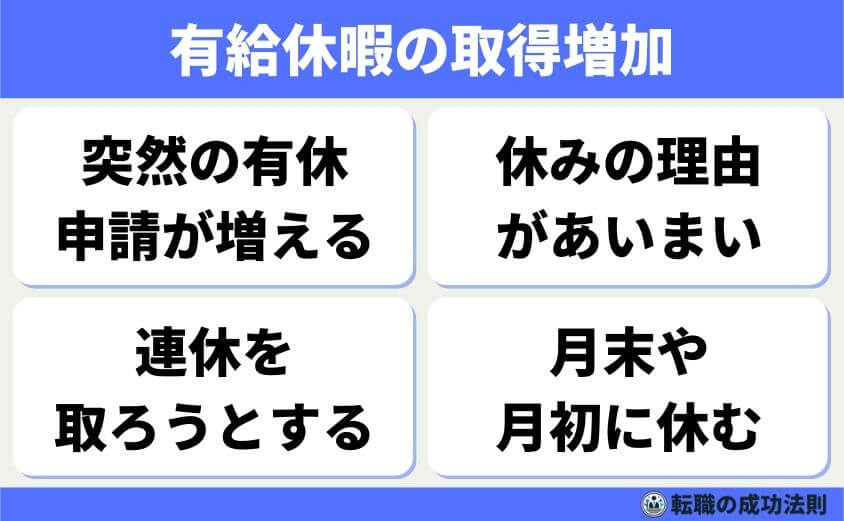

有給休暇の取得増加

これまであまり休まなかった人が、有休をまとめて取り始めたら退職の兆候です。

残っている休暇を使い切ろうとしている可能性があります。

- 突然の有休申請が増える

- 休みの理由があいまい

- 連休を取ろうとする

- 月末や月初に休む

たとえば、体調不良などの明確な理由もないのに「有休使います」が続くようになったら、それは残りの有休を消化している可能性があります。

また、有休を申請するタイミングが不自然にまとまっている場合も注意が必要です。

退職の準備の一環として、制度を有効活用しているのかもしれません。

とくに月末や賞与後のタイミングは退職が重なりやすい時期です。

有休消化が増えたら、その背景に気を配りましょう。

休みが増えてきたら、それは辞める準備の一つかも。

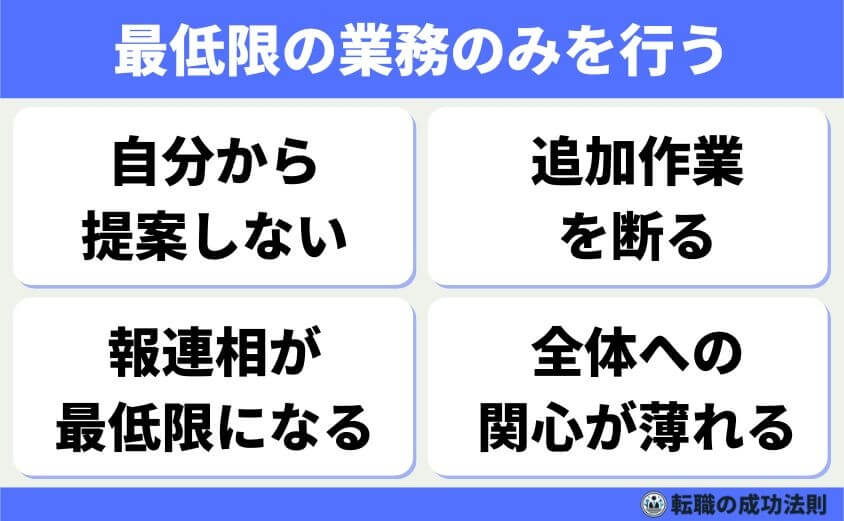

最低限の業務のみを行う

退職を考えている人は、だんだんと業務に力を入れなくなります。

必要なことだけを淡々とこなすようになります。

- 自分から提案しない

- 追加作業を断る

- 報連相が最低限になる

- 全体への関心が薄れる

たとえば、以前は積極的だった人が「指示があることだけをやる」ようになっていたら、気持ちが離れているサインです。

もう会社のために何かしたいという意識がなくなってきているのです。

この段階では、退職はほぼ決意されている可能性が高いです。

残っている時間を淡々と過ごしているだけの場合もあります。

最後まで揉めたくないからこその態度とも言えます。

やることだけやって静かにしてる人は、もう辞める覚悟ができてるかも。

社内イベントへの不参加

会社の飲み会やレクリエーションなど、社内行事に参加しなくなるのもサインです。

心が職場から離れていると、こうした場を避けがちになります。

- 飲み会の返事をしない

- レクリエーションを休む

- ランチの誘いを断る

- 雑談を避けるようになる

たとえば、歓送迎会や懇親会の案内に返信しない、急に「予定がある」と断ることが増えるなどの変化があれば、それは職場への関心が薄れている証拠かもしれません。

特にイベントを楽しみにしていた人が無関心になったときは、何か事情を抱えている可能性があります。

社内のつながりから少しずつ距離をとることで、自分の気持ちを整理している人もいます。

離職が近い人ほど、イベントからも離れていきます。

周囲との接点が少なくなる前に、声をかけることが大切です。

イベントに来なくなったら、心が離れてるサインかもしれませんね。

黙って辞める人が多い職場の特徴

職場環境に問題があると、辞めるときに何も言わず去る人が増えます。

それは、話してもムダだと感じたり、改善をあきらめているからです。

辞める理由を伝える気も起きない。

そんな職場には、やっぱり問題があります。

- 評価の仕組みがよくわからない

- スキルが伸びる環境じゃない

- 上司に話しかけづらい

- パワハラやセクハラがある

黙って辞める人が多い職場には、話し合いができない空気や、個人が大切にされない風土が根づいています。

ここからは、そんな職場の特徴を一つずつ見ていきましょう。

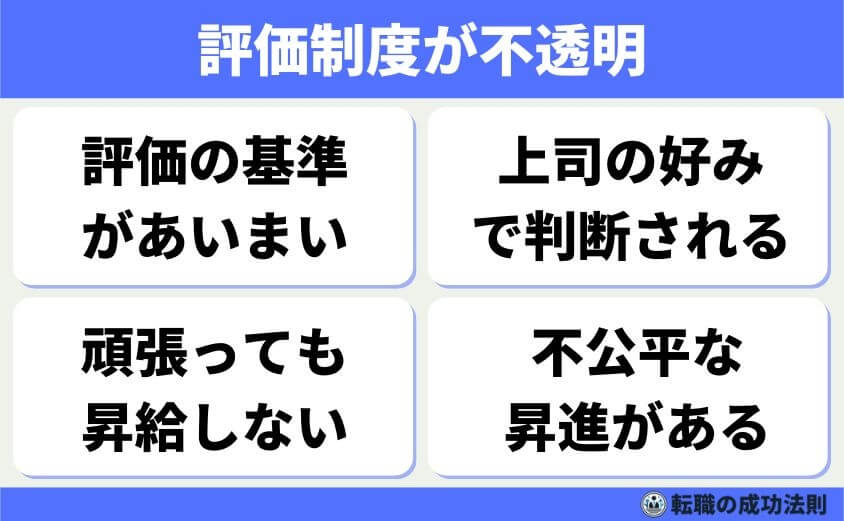

評価制度が不透明

がんばっても評価されない職場では、人はやる気を失います。

誰がどう評価しているのかわからないと、不信感がたまっていきます。

- 評価の基準があいまい

- 上司の好みで判断される

- 頑張っても昇給しない

- 不公平な昇進がある

たとえば、毎日遅くまで働いても、ミスの少ない人だけが評価されるなど、納得感のない判断が続くと、社員はあきらめてしまいます。

さらに、自分の成長がまったく反映されない状況が続くと、「ここでは何をしても意味がない」と感じてしまうのです。

正しく評価されないと感じた社員は、声をあげずに離れる選択をします。

伝えても変わらないなら、何も言わずに辞める方が気が楽なのです。

透明な制度がないと、優秀な人ほど先に辞めていきます。

評価があいまいだと、努力する気もなくなりますよね。

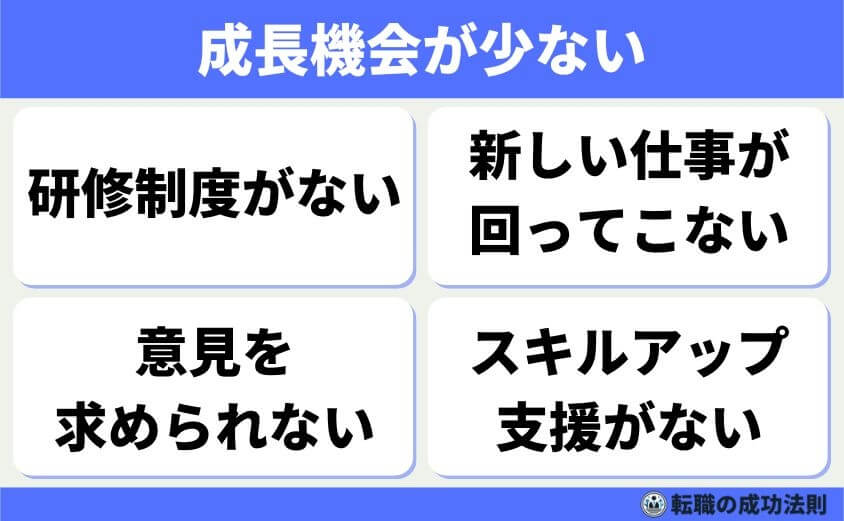

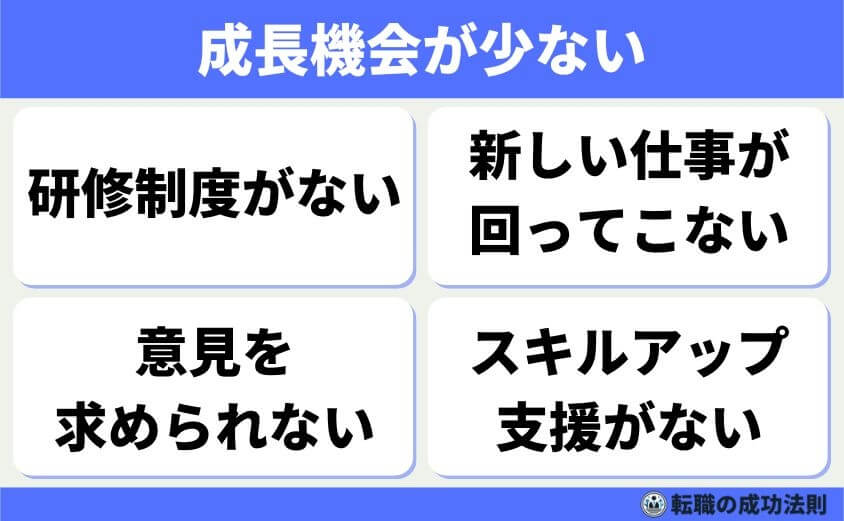

成長機会が少ない

自分が成長できる環境でないと、未来を感じられません。

学べることがない職場では、早く辞めたくなります。

- 研修制度がない

- 新しい仕事が回ってこない

- 意見を求められない

- スキルアップ支援がない

たとえば、何年働いても同じ仕事ばかりで、自分が成長していないと感じるとき、「このままでいいのかな」と不安になります。

周囲に相談しても「仕方ないよ」と言われるだけだと、辞めたい気持ちはさらに強くなります。

未来のない職場に見切りをつけて、静かに去る人が増えるのは自然な流れです。

会社に期待できなくなったら、もう引き止めることはできません。

成長できない職場は、人が残らない理由になります。

学びがないと、ここにいる意味を感じられなくなりますね。

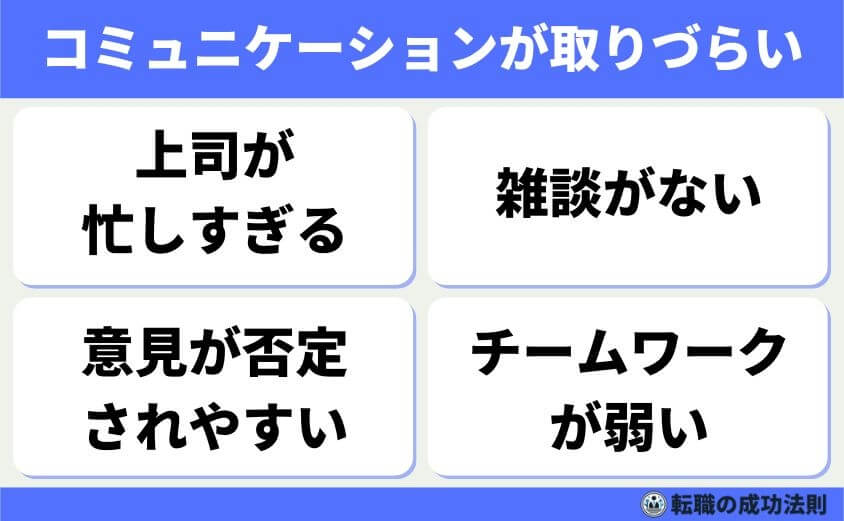

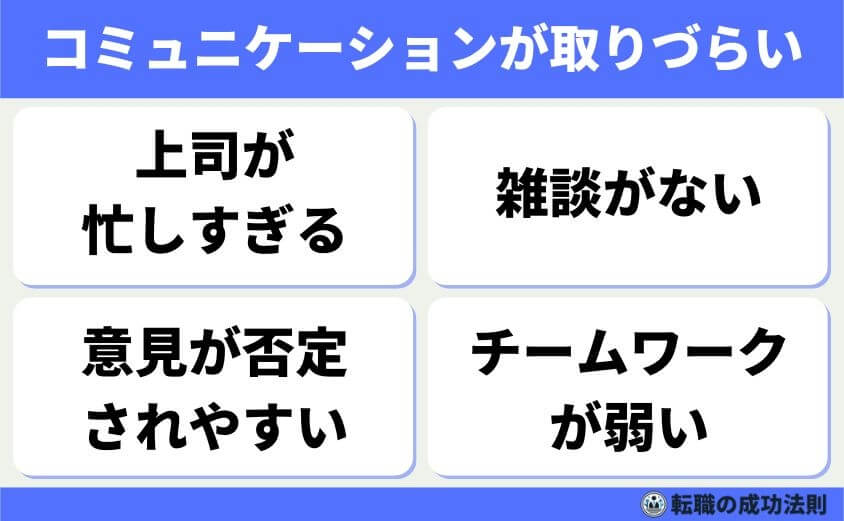

コミュニケーションが取りづらい

相談しにくい職場では、不満がたまりやすくなります。

話すことをあきらめた結果、何も言わずに辞める人が増えるのです。

- 上司が忙しすぎる

- 雑談がない

- 意見が否定されやすい

- チームワークが弱い

たとえば、上司に相談しても「あとで」と流されたり、意見を言ったら否定されたりすると、もう話そうという気持ちがなくなります。

そのまま不満を抱えたまま働き続け、ある日限界を迎えて辞めてしまうのです。

気軽に話せない職場は、辞める意思を伝えるのも難しくなります。

だからこそ、黙って辞める人が出てくるのです。

会話のない職場は、突然の離職を生みやすくなります。

話しかけづらいと、もう何も言わずに去りたくなる気持ちわかります。

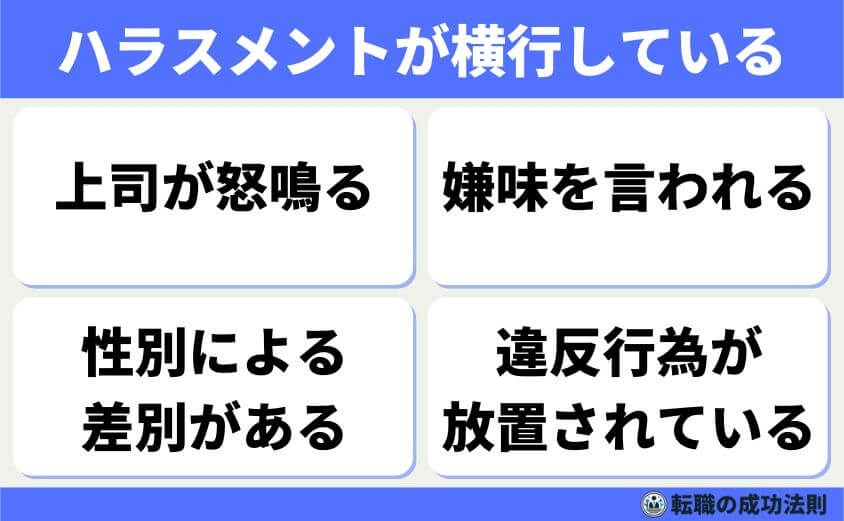

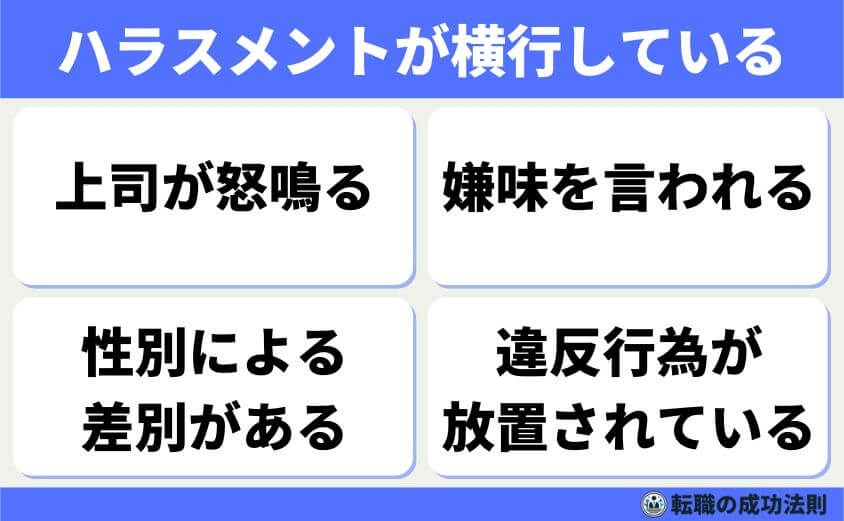

ハラスメントが横行している

パワハラやセクハラがある職場では、人は傷つきながら黙って辞めていきます。

声をあげることすら許されない雰囲気が、退職理由を伝える気力を奪っているのです。

- 上司が怒鳴る

- 嫌味を言われる

- 性別による差別がある

- 違反行為が放置されている

たとえば、毎日のようにきつく叱られたり、身体的・精神的な嫌がらせを受けていても、周囲が見て見ぬふりをしていると、誰にも頼れなくなります。

社内で相談しても解決しないと分かった時点で、辞めるしか選択肢がなくなるのです。

それでも文句や訴えを言う元気もなくなったとき、人はそっと離れていきます。

ハラスメントがある職場は、黙って辞める人を生みやすい環境です。

我慢し続けるのではなく、離れることで自分を守ろうとしているのです。

声をあげられない環境では、黙って辞めるのが精一杯の自己防衛です。

退職を伝える際の注意点

退職の意思を伝えるときは、できるだけトラブルを避ける工夫が大切です。

伝え方を間違えると、感情的な対立や不信感を生む原因になります。

辞める理由よりも、どう伝えるかが大事なんです。

- 退職を伝える時期を考える

- 周りへの迷惑を減らす

- 感謝の言葉を忘れない

- 冷静で丁寧な伝え方をする

退職の話はデリケートな問題です。

伝えるときは「何を言うか」ではなく「どんな態度で言うか」が印象を左右します。

ここからは、退職を伝えるときのポイントを具体的に紹介していきます。

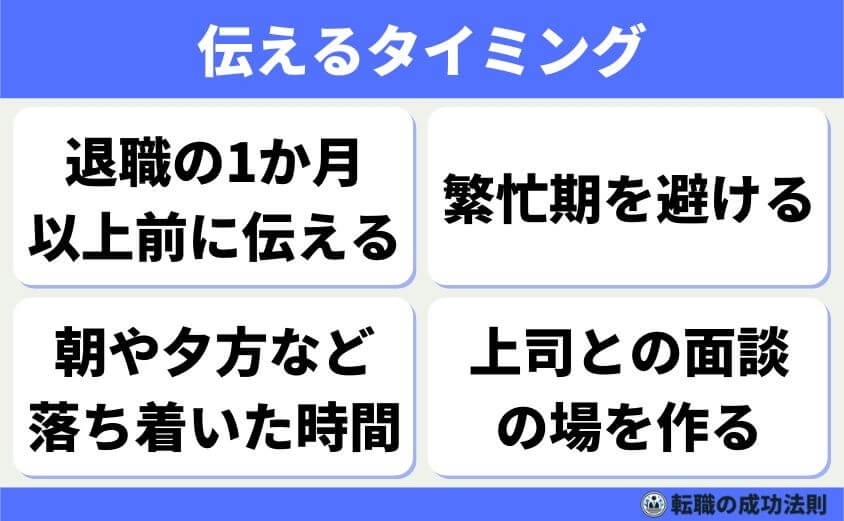

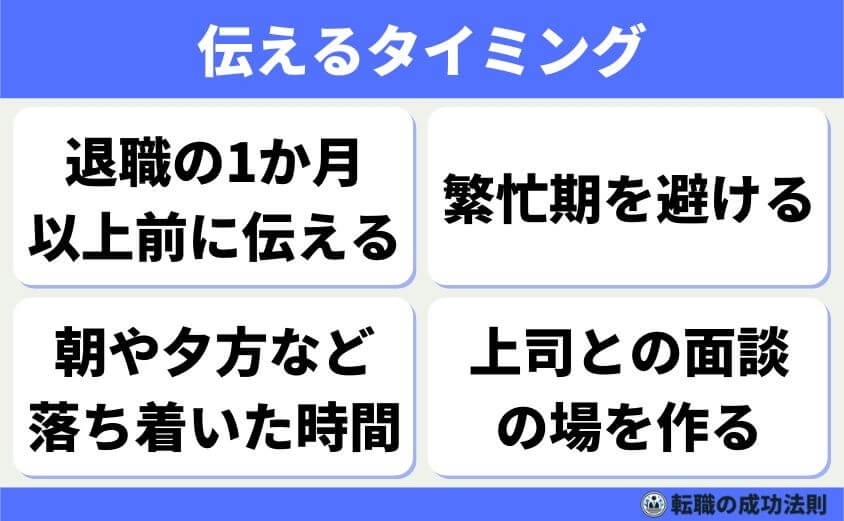

伝えるタイミング

退職の意思は、余裕を持って早めに伝えるのが基本です。

急すぎると、引き継ぎや業務調整に支障が出てしまいます。

- 退職の1か月以上前に伝える

- 繁忙期を避ける

- 朝や夕方など落ち着いた時間

- 上司との面談の場を作る

たとえば、繁忙期の最中に急に「辞めます」と言うと、トラブルの元になります。

円満に辞めたいなら、落ち着いた時期を選ぶのがベストです。

また、業務が終わった夕方など、時間に余裕があるタイミングで話すことで、落ち着いて話し合うことができます。

相手に配慮したタイミングを選ぶことで、退職の印象も変わります。

辞めるからこそ、最後まで丁寧に向き合う姿勢が大切です。

タイミングを間違えると、必要以上に波風が立つこともあるんです。

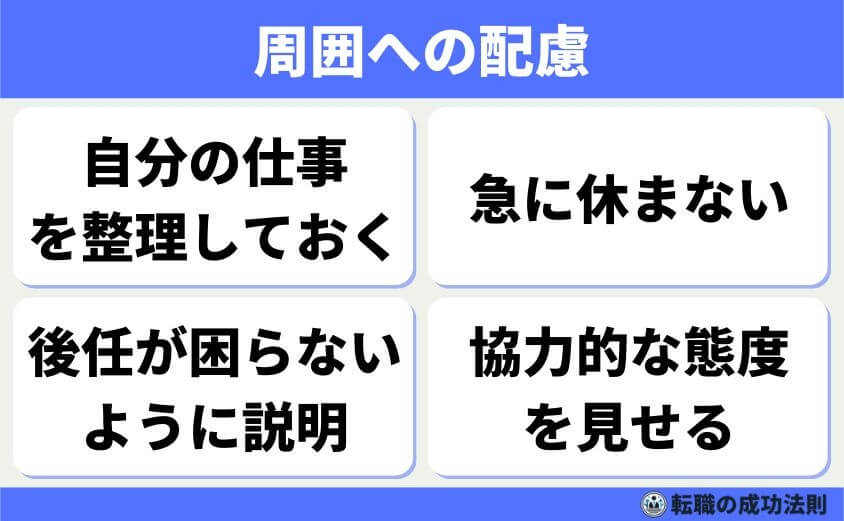

周囲への配慮

退職することで、周囲に負担がかかるのは避けられません。

だからこそ、配慮ある行動が求められます。

- 自分の仕事を整理しておく

- 急に休まない

- 後任が困らないように説明

- 協力的な態度を見せる

たとえば、辞めると決めたからといって無断欠勤したり、投げやりな態度を取ったりすれば、信頼を失ってしまいます。

後任が困らないように引き継ぎ資料を作ったり、細かく説明するなど、協力的な姿勢を見せることで、周囲の印象は良くなります。

「最後まできちんとしてくれてよかった」と思ってもらえれば、円満な別れになります。

辞めるときこそ、今までの関係性が試される場面なのです。

できる限り周囲に迷惑をかけないように心がけましょう。

辞めるときの姿勢で、人としての評価が決まることもありますよ。

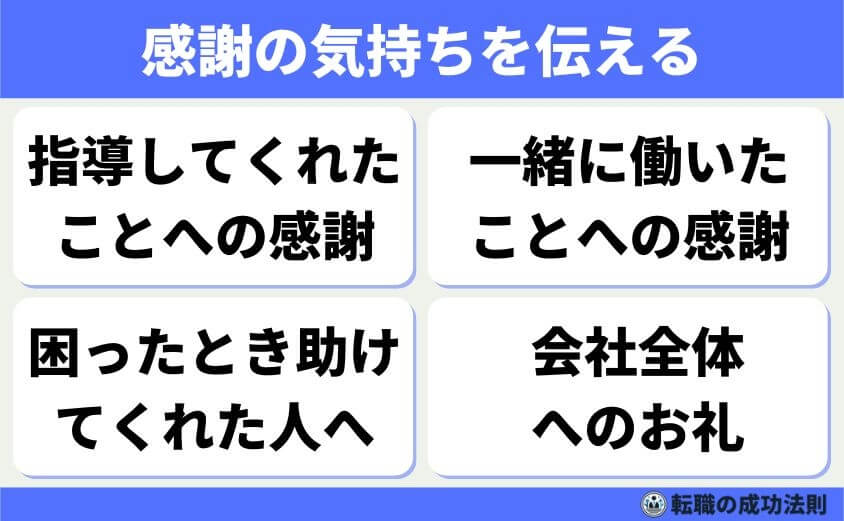

感謝の気持ちを伝える

辞めるときほど、感謝の言葉が大切です。

どんな理由であれ、「お世話になった気持ち」はきちんと伝えましょう。

- 指導してくれたことへの感謝

- 一緒に働いたことへの感謝

- 困ったとき助けてくれた人へ

- 会社全体へのお礼

たとえば、口頭でもいいので「今までありがとうございました」と言うだけでも、相手の印象は大きく変わります。

退職の理由はネガティブでも、最後に感謝を伝えることで関係がきれいに終わります。

メールや手紙で伝える方法も効果的です。

とくに感謝の気持ちを表すのは、今後の人間関係を守る意味でも重要です。

別れるからこそ、あたたかい言葉が必要なんです。

感謝の言葉って、案外ずっと覚えててもらえるものなんですよ。

誠実な態度

どんなに会社に不満があっても、退職時には誠実な態度が求められます。

感情を抑えて、冷静に対応することが社会人としてのマナーです。

- 怒りをぶつけない

- 会社の悪口を言わない

- 立つ鳥跡を濁さず

- 丁寧なやりとりを心がける

たとえば、「上司のあの言動が原因です!」と怒って伝えてしまうと、辞めた後も悪い印象が残ってしまいます。

最後に誠実な対応をすることで、どんな退職理由であっても「ちゃんとした人だった」と思ってもらえるのです。

逆に、去り際が悪いと、それまでの努力も評価されなくなる場合があります。

辞め方は、次の職場にもつながる「信用」の一部です。

最後まで大人の対応を意識しましょう。

去るときこそ、誠実さが人としての価値を決めますよ。

円満退職のための準備

辞め方によっては、これまで築いてきた信頼を守ることができます。

そのためには、退職前にしっかりと準備しておくことが必要です。

円満に辞めるためには、ただ辞めるだけじゃなくて、事前の準備がカギになります。

- 業務の引き継ぎを進めておく

- 会社に提出する書類を確認

- 辞めた後の生活を考える

円満退職を目指すには、周囲への感謝や協力も大切ですが、それ以前に「自分の準備」が重要です。

ここからは、スムーズに辞めるためにしておきたい準備を詳しく説明します。

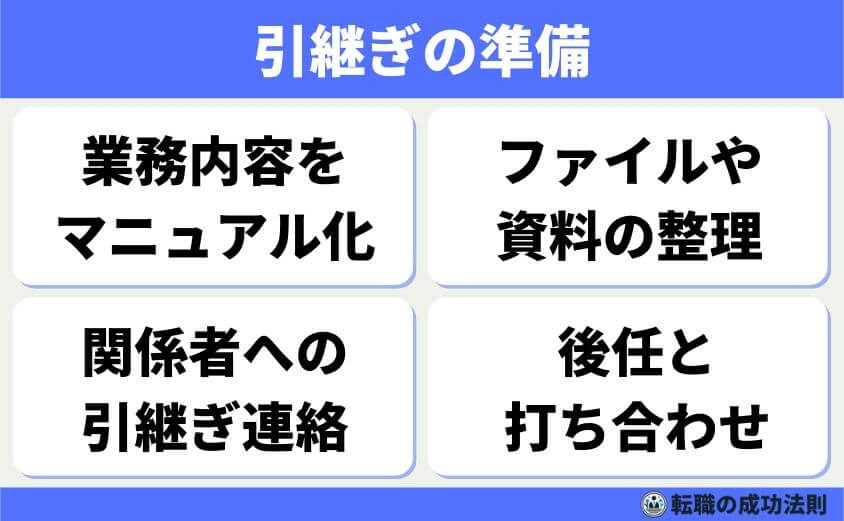

引継ぎの準備

退職前には、自分の業務をしっかり引き継ぐ準備をしておきましょう。

これができていないと、後任やチームに大きな迷惑がかかります。

- 業務内容をマニュアル化

- ファイルや資料の整理

- 関係者への引継ぎ連絡

- 後任と打ち合わせ

たとえば、業務ごとの手順書を作っておけば、後任の人も安心して仕事を引き継げます。

口頭だけでの引継ぎではミスが起きやすく、トラブルの元になります。

必要なファイルがどこにあるか、誰に連絡すればいいかなど、細かいことまで残しておくと、後の信頼にもつながります。

退職後に会社から連絡が来ないようにするためにも、できるだけ丁寧に仕上げましょう。

しっかり引き継ぐことで、感謝されながら退職することができます。

引き継ぎが丁寧な人は、最後まで信頼されて辞めていきますよ。

必要な手続きの確認

退職にともなう事務的な手続きも、忘れずに確認しておきましょう。

これを怠ると、あとでトラブルや不利益になることがあります。

- 退職届の提出

- 健康保険や年金の切り替え

- 会社貸与品の返却

- 源泉徴収票の受け取り

たとえば、会社のパソコンや名刺など貸与された物は、しっかり返却する必要があります。

また、退職後の手続きとして、ハローワークや市区町村での手続きが必要な場合もあります。

書類の提出期限を過ぎると、保険や失業給付に影響が出ることもあるので注意が必要です。

不安なことがあれば、事前に会社の人事や労務担当に聞いておきましょう。

手続きも立派な「退職準備」のひとつです。

手続きをちゃんとしておかないと、あとで面倒になりますよ。

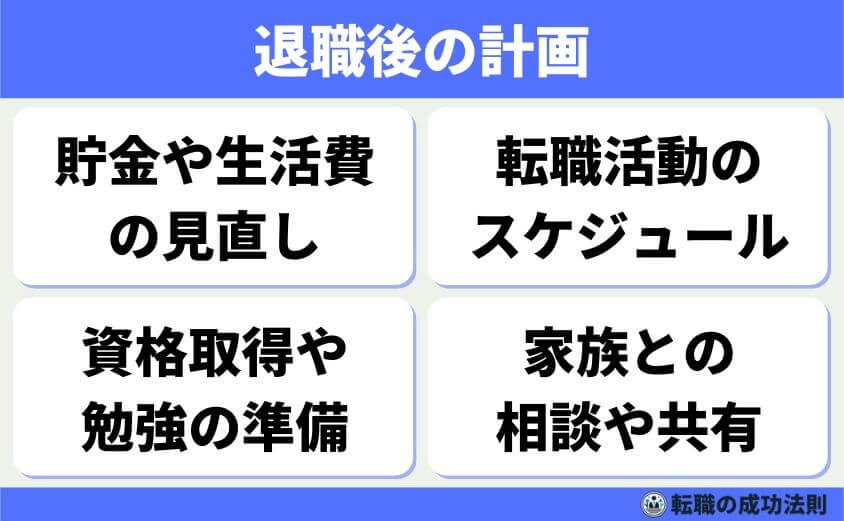

退職後の計画

退職後の生活やキャリアについても、きちんと計画を立てておくことが大切です。

準備なく辞めると、経済面でも精神面でも不安が大きくなります。

- 貯金や生活費の見直し

- 転職活動のスケジュール

- 資格取得や勉強の準備

- 家族との相談や共有

たとえば、しばらく働かない期間があるなら、生活費がどのくらいかかるかを計算しておきましょう。

転職活動を始めるなら、スケジュールを立てたり、履歴書や職務経歴書の準備を早めに進めておくと安心です。

また、家族がいる場合は「なぜ辞めるのか」「これからどうするのか」を共有しておくことがトラブル防止にもつながります。

退職は人生の転機です。しっかり計画することで、不安は大きく減らせます。

未来を見据えた行動が、次のステップを明るくしてくれます。

辞めたあとの準備も、実は一番大事なところかもしれませんね。

黙って辞めた人はその後どうしているか

黙ってやめる人は、思いのほか多いというのが私の感想です。辞めていく理由も十人十色です。

ここでは、そんな人たちの中から、退職して無事に転職し、その勤務先で希望を叶えている2人に、その後についてお話しいただけたのでご紹介します。

心と体の健康を乱して退職したAさん

辞めた理由は、一言では言えません。

辞めてから、しばらく休養して、自分の心と体をリセットする時間を確保できました。

思えば、在職中は限界まで我慢していて、周囲に相談する余裕もありませんでしたが、退職して、ようやく本音と向き合うことができました。

その甲斐あって、自分は何をしたいのか、どんな働き方をしたいのかを考えることができました。

おかげで今では、自分の価値観に合った職場を見つけ、毎日に笑顔を取り戻せて楽しく勤務しています。

周囲には黙って辞めたんですがそれは衝動ではなく、深く考え抜いた末の決断だったんです。

清華が正当に評価されない人事制度に不満だったBさん

退職して1年2ヶ月、転職して9ヶ月です。

あのころは、どれだけいい成績を出しても上司の主観や年功序列に左右されて、人事考課や給与に反映されませんでした。

評価制度はあってもなきに等しい、と、そんな人事評価制度に不満でした。

努力が正当に報われず、昇進のチャンスも一部の人だけに限られている状況が続いていたんです。

何度か改善を求めましたが変化はないので「ここにいても気持ちが萎えるだけ」と、誰にも相談することなく退職を決意しました。

転職に際しては、人事制度や研修制度、業績などを第一条件にして応募したおかげで、現在は成果が正しく評価される環境で、前向きにキャリアを伸ばしています。

現状の苦しさの中で我慢して続けていくのも自分の人生ですし、スパッと切り離して心機一転、新たな職場に挑戦するのも自分の生き方です。

この先も、ずっと同じことが数年続くと思えるのならば、思い切って退職・転職を考えてみるのも一考だと思います。

まとめ

- 黙って辞める人には「強い理由」や「限界」がある

- 給与・労働条件・人間関係などの不満が背景にある

- 引き止めやハラスメントを避けたい人も多い

- 次の職場が決まっている場合もある

- 心や体の不調が限界に達しているケースも

- 「真面目で責任感が強い人」ほど黙って辞めやすい

- 黙って辞める前には、机の整理や有休取得などのサインがある

- 評価制度や職場環境が悪いと、無言の退職が増える傾向に

- 円満退職には早めの準備・感謝の気持ち・誠実な態度が大切

黙って会社を去る人には、必ず何かしらの思いや背景があります。

辞め方ひとつで人生は大きく変わるので、準備と誠実さを忘れずに行動しましょう。

もし「もう限界」と感じたら、まずは自分の心と体を守ることを最優先にしましょう。

そして、信頼できる転職支援サービスを活用して、次の一歩を踏み出してみてください。

おすすめは、「リクルートエージェント」 「doda」 「マイナビエージェント」など。まずは相談だけでもOKですよ!

よくあるQ&A

- なぜ黙って会社を辞めようとする人がいるの?

-

黙って会社を辞めようと決意する人には、強いストレスや不満を抱えていたり、職場とのトラブルを避けたいという気持ちがあります。特に「言っても無駄」「話すのが怖い」「早く次に進みたい」といった思いから、退職の意思を誰にも伝えず静かに去ることを選ぶケースが多いです。

- 黙って辞める人に多い理由って何?

-

代表的な理由には、給料や労働条件への不満、会社の将来性に不安がある、人間関係のストレス、パワハラの回避、すでに次の転職先が決まっている、心身の不調などがあります。これらの背景から、誰にも言わずに辞めることを選ぶ人も少なくありません。

- 黙って辞める人に共通する兆候はあるの?

-

はい。仕事へのやる気の低下、私物の整理、有休の取得増加、会話が減る、業務引き継ぎの準備を始めるなどの行動が見られます。こうした兆候が見えたら、静かに退職を考えている可能性があります。

- 黙って辞める人が多い職場の特徴は?

-

評価制度が不透明、成長の機会がない、上司に話しかけづらい、パワハラ・セクハラが放置されているなどの環境では、社員が「もう何も言わずに去ろう」と感じやすくなります。相談できる雰囲気がないことも原因です。

- 円満に退職するためにはどうすればいい?

-

円満退職を目指すには、退職の意思を早めに伝える、業務の引き継ぎを丁寧に行う、感謝の気持ちを伝える、誠実な態度で対応するなどが大切です。また、辞めた後の生活や手続きについても事前に準備しておくことが必要です。